コラム

「オルカン」vs「米国株式:S&P」?

- 現代の株式投資とは?

- 勝つための必要条件

- NISAのおさらい

- NISAで何を買うか?

・・・「オルカン」vs「米国株式:S&P500」 - 「オルカン」を選ぶ理由、「米国株式:S&P500」を選ぶ理由

- 「オルカン」vs「米国株式:S&P500」?

序 :「株に勝つ!」

古今東西の投資家は、どうしたら株式市場で利益をあげることができるか?常に頭を悩ませてまいりました。

資本主義大国の米国では、この命題に対する学問的な解を求め、ファーマ/ハンセン/シラーによる資産価格の実証分析のように、ノーベル経済学賞受賞者を生むなど、大きな成果を上げてきました。

残念ながら、日本では「安く買って、高く売る!」といった香具師(やし)の啖呵売(たんかばい)のような物言いや、「何も知らなくとも、お任せください!」といった甘い囁きが、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の如く跋扈(ばっこ)してきたようです。

ただ、金融技術の進捗から、投資信託やETFといった革命的な金融商品が生まれ、さらにはネット証券の登場が促され手数料が大きく低減したことにより、日本も含む、世界の個人投資家が俯瞰する投資の地平は大きく拡がりました。

個人投資家が、巨大な機関投資家が運用するポートフォリオと同等なモノを簡単に、安価に保有できる時代になったのです。

では、そんな時代の株式投資とはどんなゲームなのでしょうか?

Ⅰ.現代の株式投資とは?

素顔を晒さない作家/評論家、橘玲氏による著書「新・臆病者のため株入門」では、氏の皮肉なコメントと共に、こんな風にまとめられております。

新・臆病者のための株入門 (文春新書)

橘 玲 (著)より

株式投資は確率のゲームである

・・・「絶対に儲かる方法」は絶対にない

株式投資はおおむね効率的であるが、わずかな歪みが生じている

・・・その歪みは、すぐに発見され、消滅してしまう

資本主義は自己増殖のシステムなので、長期的には市場は拡大し、株価は上昇する

・・・それがいつになるか分からない

上記は当然、現代ファイナンス理論の紹介等を消化したうえでのまとめですので、気になる方は原著を手にして頂くことをお勧めします。

この中で、市場の歪みを狙い利益を上げるのは、場合によっては膨大なエネルギーを注入する必要もあり、個人投資家が太刀打ちできる世界ではありません。

従って、「長期投資で樹から果実が落ちるのを待つ」(同書より)長期投資が一つの解として提示されることになります。

それでは、「必勝法」は無いものの、個人投資家の長期投資の世界において、「勝つ」ための必要条件を考えてみましょう。

Ⅱ.「勝つ」ための必要条件

それは次の二点に絞られます。

- 運用コストを可能な限り引き下げること

- 税金を可能な限り支払わないこと

すなわち、売買手数料が低い証券会社を選び、購入費用や運用報酬が低い金融商品を選び、値上がり益や配当に税金を課せないようにする、こんな投資プラットフォームの構築が必要であり、長期投資になればなるほど、このプラットフォームは大きくその投資成果に影響を与えることとなります。

もうお気づきでしょうが、そのプラットフォームこそ、日本政府にお墨付きを与えられたNISAなわけです。

ここで簡単にNISAについて、おさらいしておきましょう。

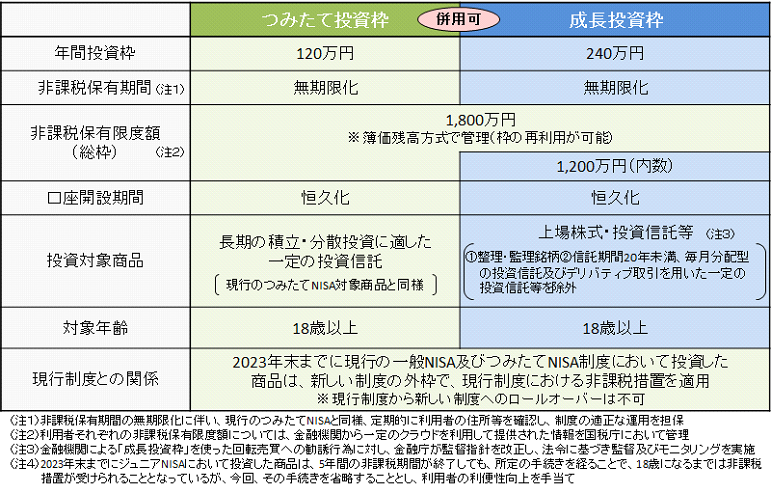

Ⅲ.NISAのおさらい

【新NISA概要 金融庁HPより】

新しいNISAのポイントは下記のような点です。

- 長期投資が可能で、いつでも開始できる

- 最終的に総額1,800万円の非課税資産を保有できる

- NISA口座内の商品を売却した場合、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できる

- つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることも可能

- 一方、成長投資枠だけを利用することも可能だが、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円まで

良いことづくめのNISAですが、この制度を前に個人投資家はハタと立ち止まります。

何を買ってこの枠を埋めれば良いんだ?

Ⅳ.NISAで何を買うか?

・・・「オルカン」vs「米国株式:S&P500」

新NISAが導入された時期は、円安/ドル高傾向が進行していたこと、GAFAに代表される新興テック企業が注目を集めていたことに加えて、シンプルでわかりやすい投資戦略、低コストという商品の特徴もあり、「オルカン」と「米国株式:S&P500」の二つの商品が資金を集めました。

ドル/円推移

Bloomberg

本年2月3日付でQuick Money Worldが両投信への資金流入について報じております。

「オルカン」、1月の資金流入額が設定来最大 3,758億円- 三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)の資金流入が勢いを増している。

- 2025年1月の月間資金流入額は3,758億円(推計値)と、18年10月の設定以降で最大となった。これまでの月間最高額は24年1月の3,428億円。

- 25年1月のオルカンの月間資金流入額は、国内公募の追加型株式投資信託(上場投資信託:ETF=を除く)で2番目の高水準。1位は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の4,050億円だった。

- オルカンは日本を含む全世界の株式の値動きを示す「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」との連動を目指すインデックス型(指数連動型)。

- これ1本で世界に広く分散投資できる手軽さや運用コストの低さなどから人気が高く、1月末時点の純資産総額(残高)は5兆4814億円と国内公募の追加型株式投信(ETFFを除く)で2番目に大きい。25年1月末時点の1年リターンは25.6%だった。

- 三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、2025年1月の月間資金流入額(推計値)が4,050億円と設定来で過去最大となった。

- これまでの最高額は2024年1月の2078億円。国内公募の追加型株式投資信託(上場投資信託=ETF=を除く)で最も多かった。

- 同ファンドは米国の主要企業約500銘柄で構成する「米S&P500種株価指数(配当込み、円換算ベース)」に連動した運用成果を目指すインデックス型(指数連動型)。

- 成長性の高い米国企業へ低コストで投資できることから人気が高い。1月末時点の純資産総額(残高)は6兆8,779億円と、国内公募の追加型株式投信(ETFを除く)で最も大きい。

両方の記事を読んでも、なんとなく同じ記事を読んでいるような感覚をお持ちになるのではないでしょうか?

それは、購入動機に共通なものが多いからです。

Ⅴ.「オルカン」を選ぶ理由、「米国株式:S&P500」を選ぶ理由

「オルカン」の購入動機はどんなものでしょうか?

- 全世界の成長を甘受する

凸凹はあるが株式市場を置く国の成長を甘受する。 - 結果的に分散投資が達成できる

全世界の市場に分散投資をすることによりリスクを低減できる - 過去の実績

上げ下げはあるが長期間では確実に上昇している。

三菱UFJアセットマネジメントHP - 所詮、株式市場など予測できない。

株式市場は予測できなくとも、資本主義の拡大再生産には確信を持てる。 - 残高が多い人気投資信託だから(寄らば大樹の影)

一方、「米国株式:S&P500」の購入動機はどんなものでしょうか?

- 株式市場は米国にしかない

- 全世界の株式市場に分散投資するよりも、世界中でビジネスを行う米国企業に投資する方が効率的

- 過去の実績

SBI証券 - 所詮、株式市場など予測できない。

株式市場は予測できなくとも、米国のダイナミズムは世界を牽引し、その生産活動の拡大再生産には確信を持てる。 - 残高が多い人気投資信託だから(寄らば大樹の影)

ほとんど共通する購入動機ですが、その違いはどこにあるのでしょうか?

Ⅵ.「オルカン」vs「米国株式:S&P500」?

「オルカン」と「米国株式:S&P500」の最大の相違点は投資対象です。

前者がアメリカ、日本、欧州、新興国をも含む幅広い国々を投資対象にするのに対し、後者はアメリカという世界最大の経済に特化する点です。

従って、二つの投信を比較すると、オルカンのような幅広い投資はリスクを抑え、S&Pのような一極集中型の投資はリターンが高まる可能性が高いことになります。

投資家のリスクアバースの度合い、即ち、許容可能なリスクの程度が、どちらの商品を選んだかの根拠になります。

気の利いた投資家ならば、S&P 型のETFに加え、日本株、欧州株などのEYFを組み合わせれば、オルカンから特定のリスク、例えば新興国を外したポートフォリオの構築も可能ですが、リバランス等の管理が面倒という理由からオルカンを選んだ方もいらっしゃるでしょう。

S&Pはオルカンの部分集合であるから意味がないという議論は、いささか筋違いというものです。

まとめ :トランプ台風の中で

トランプ大統領による世界経済秩序への挑戦は、金融市場に大きな混乱を巻き起こしております。

その関税強化策や米中の対立は、グローバル企業にとって大きな影響を与えました。

特にグローバル・サプライチェーンの再編が強いられ、新興国にも大きな影響を与えております。

通貨不安・金利動向の不透明さが株式市場や債券市場への投資判断に影響が出ることも当然です。

何よりも問題なのは、米国内の政治的安定性が損なわれることによるリスクプレミアムの高まりでしょう。

前述のように、どれだけのリスクを抱えられるのかが投資の出発点であるならば、投資判断のターニングポイントにあたり、今一度思い出してみて下さい、

資本主義は自己増殖のシステムなので、長期的には市場は拡大し、株価は上昇する

・・・それがいつになるか分からない

<参考>

- 金融庁HP

- 三菱UFJアセットマネジメント

- SBI証券

- Bloomberg

- 新・臆病者のため株入門」/橘玲

- 株式投資2025 波乱必至のマーケットを緊急点検/前田正孝

[ 2025.04.30 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。