コラム

犯収法のこれまでとこれから~進む本人確認の厳格化~

Ⅰ.犯罪による収益の移転防止に関する法律とは

みなさま、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という用語をお聞きになったことはあるでしょうか。

略称を「犯収法」と言い、資金洗浄(マネー・ロンダリング)やテロ資金供与を防ぐための法律です。どのように本人確認を行えば良いか、確認を行った記録をどう保管すればいいか、万が一怪しい取引があったらどうすればいいかなどが細かく定められており、健全な経済活動の維持に寄与することを目的としています。

これを聞いて「私はそんな危ないことはしないし、関係ない法律ですね」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、我々は日常的にこの法律のお世話になっています。例えば銀行口座開設時や証券口座開設時も犯収法に準拠した本人確認等が行われており、日本国内で生活してきて一度も犯収法と関わったことがないという人はいないのではないでしょうか。

今回の記事では、実は我々と馴染み深い犯収法と、犯収法で行われる本人確認とはどんなものなのか、そして今後の犯収法はどうなっていくのかについて解説します。

Ⅱ.犯収法における本人確認方法の遷移

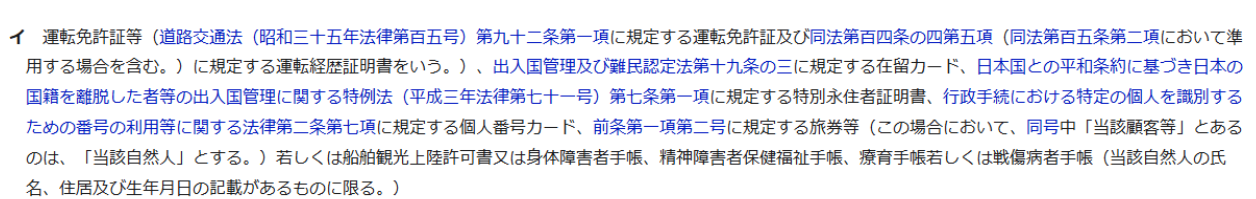

犯収法は、先述の通り資金洗浄やテロ資金供与を防ぐための法律として厳格な本人確認の方法を定めています。例えば、対面での本人確認の方法として以下のようなものがあります。

出典:e-GOV法令検索

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規

括弧書きが色々ありますが、要約すると「対面で本人確認するときに、マイナンバーカード等の提示を受ける方法」となり、国が発行した正式な書類を用いて本人確認を行いなさいという内容です。

以前は上記のように対面や郵送だけで良かったのですが、時代とともに「オンラインでの本人確認」が求められるようになってきました。オンラインで本人確認することをeKYC(electronic Know Your Customer)と呼ぶのですが、犯収法においても、eKYCによる本人確認方法が以下の通り追加されています。

-

2016年:公的個人認証(※1)を用いたオンライン本人確認方法の追加

-

2018年:身分証撮影やICチップ読取を用いたオンライン本人確認方法の追加

2018年に追加された身分証撮影は、スマートフォンのカメラ等で身分証の表面、裏面、斜め、厚さなどを撮影し、さらに自分の顔写真を撮影する方法です。ブラウザだけで簡易に完結できる方法として、様々な事業者のサービスで利用されています。ただしこの方法は身分証の「撮影」でしかないため、偽造された身分証が利用された場合、もしくは撮影画像が偽造された場合に見抜くことが困難であり、厳格な本人確認とは言えない課題を抱えています。

2016年から交付が開始されたマイナンバーカードの普及拡大(2025年6月末時点で人口の8割程度が保有(※2))にともない、マイナンバーカードや運転免許証のICチップ読取を用いる方法や、公的個人認証を用いる方法も広く浸透してきました。これらのカードに内蔵されるICチップから情報の読み取りを行い、かつ、読み取った情報の真正性を確認することで偽造を確実に見抜くことができ、厳格な本人確認として活用が可能です。

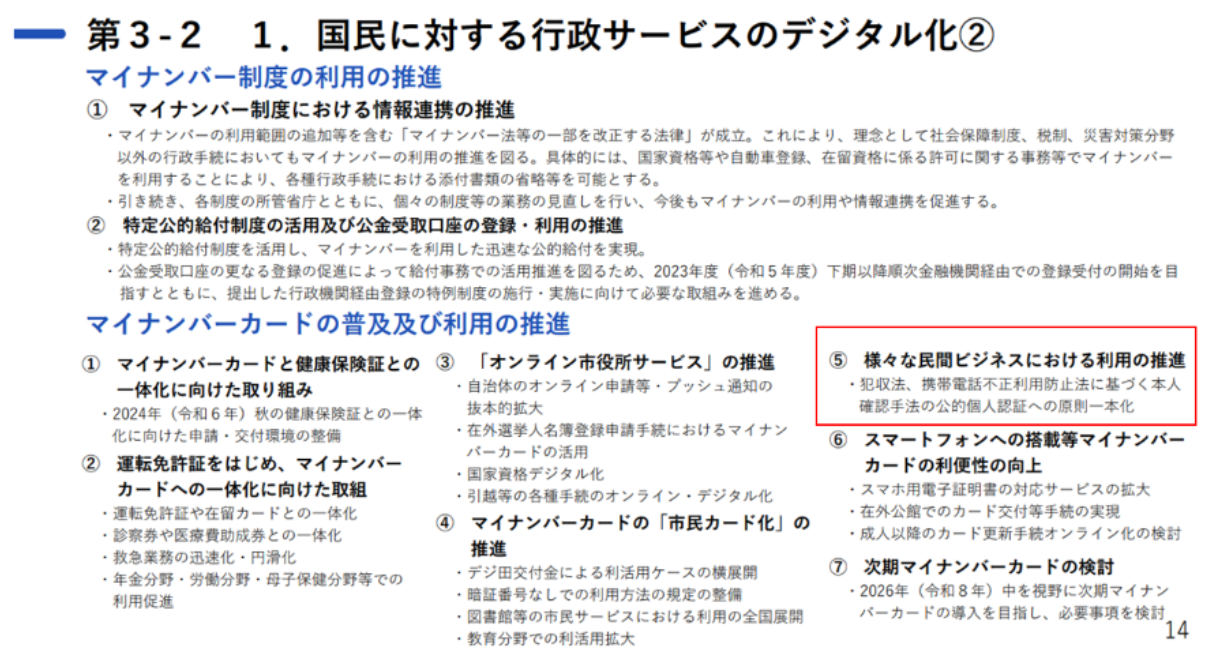

なお、2023年6月にデジタル庁より公開された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においては、犯収法等の本人確認を公的個人認証に原則一本化していくという宣言がなされています。

出典:デジタル庁

デジタル社会の実現に向けた重点計画

2023年6月9日公開分より

そんな中で2024年4月、偽造されたマイナンバーカードを利用した不正な本人確認により、実被害のある事件が起きてしまいました。目視によりマイナンバーカードの確認を行っていたものの偽造を見抜くことができずに発生したものであり、これを受け、当時の河野太郎デジタル大臣は、2024年6月18日の記者会見で「今朝、犯罪対策閣僚会議がございました。国民を詐欺から守るための総合対策が取りまとめられました。本人確認が必要な場面において、マイナンバーカードのICチップを活用して確実に本人確認を行うことが盛り込まれました。(※3)」と述べています。

この事件の原因は本人確認書類の確認を「目視」に頼ったことで、これは前述の身分証撮影方法にも通じるものです。偽造された身分証が利用された場合、および撮影画像が偽造された場合に見抜くことが困難なため、身分証撮影による本人確認で正しいと判断されても、それが100%間違いのない結果であると言い切れない可能性があります。

このような背景もあってか、2025年2月、警察庁より、犯収法の身分証撮影方法を廃止とする内容を含む改正案の意見募集が行われました。同改正案は2025年6月に交付され、身分証撮影方法の廃止について2027年4月に施行されることが決定しています。

廃止までの猶予期間が2年弱あるとはいえ、これまでeKYCとして身分証撮影方法だけを利用されていた事業者においては、早期の対応計画が重要になります。なぜならば、身分証撮影方法はブラウザで完結しますが、ICチップ読取や公的個人認証の利用においては「ICチップを読み取るためのネイティブアプリ」が必要になるからです。すでにネイティブアプリを運用されている事業者であればともかく、これを機に初めてネイティブアプリを検討しなければならない事業者においてはかなり労力のかかる対応になると想定され、eKYC事業者への相談も視野にいれていただくと良いのではないかと思います。

Ⅲ.これからの犯収法

身分証撮影方法が廃止になる一方で、追加されるeKYCの方法もあります。それが「カード代替電磁的記録」の利用です。単語を聞いてもピンときませんが、デジタル庁から「iPhoneのマイナンバーカード」として公開されているものがこれに該当します。簡単に言うと、Appleウォレットを利用した本人確認です。

出典:デジタル庁

iPhoneのマイナンバーカード

iPhoneのマイナンバーカードは、厳密には「①公的個人認証を行うための電子証明書」と「②Appleウォレットに格納されるマイナンバーカードの券面情報」の2つを含むのですが、カード代替電磁的記録として利用できるのは②の方です。

iPhoneのマイナンバーカードを利用するためには、事前にマイナポータルアプリ経由で申請を行う必要があったり、氏名・住所変更や機種変更等をした際には再度申請が必要だったり、いくつかの準備や対応が必要なものの、それらが完了していれば端末の生体認証で本人確認を完了できるというのは利用者にとって魅力かと思います。一方、事業者からすると、本人確認というのは離脱率改善のために複数の方法を用意することが一般的であるため、対応すべき本人確認方法が増えるということにもなります。また、iPhoneはこれで良いとしてもAndroidは現時点でカード代替電磁的記録の利用に対応できていないため、実装検討にあたってはその点も考慮する必要があります。

このように、時代に即した流れというのはありつつも、本人確認は間違いなく厳格化の方針があり、これは今後も続いていくものと考えられます。現時点で法律上の制約は設けられていないものの、対面での本人確認時におけるICチップ読取義務化が進んでいくのは間違いありません。

冒頭で記載したこれまでの犯収法に、これからの犯収法も加えると以下のようになります。

-

2016年:公的個人認証(※1)を用いたオンライン本人確認方法の追加

-

2018年:身分証撮影やICチップ読取を用いたオンライン本人確認方法の追加

-

2025年:カード代替電磁的記録を用いたオンライン本人確認方法の追加

-

2027年:身分証撮影を用いたオンライン本人確認方法の廃止

eKYCの方法が定義されてから10年弱が経過し、今、「安心安全な本人確認」が法的な観点から見つめなおされています。

身分証撮影方法を廃止になるまで使い続けるのも選択のひとつではありますが、国が「廃止する」という決定に至るにはそれだけの理由があります。早期に厳格な本人確認の方法へ切り替えていくことで利用者の安心・安全に寄与するのも事業者の価値になると思料しますので、本記事を見ておられる事業者のみなさまにおかれましては、この機会に「今後どのような本人確認方法を採用すれば利用者の安全を守れるのか。自社の採用している方法は胸を張って安全であると言えるか。」という視点で一考いただくのもよろしいのではないでしょうか。

まとめ

- 本人確認は厳格化の流れがある

- 目視や撮影は偽造を見抜くのが困難

- ICチップ読取は偽造を確実に見抜くことが可能

- 身分証撮影方法は2027年4月で廃止

- 今後を見据え、自社の採用している本人確認方法の点検、見直しを

<補足・参考>

-

*1マイナンバーカードの IC チップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実な本人確認を行うためのサービス。

-

*2(参考)デジタル庁 マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード

-

*3(参考)河野デジタル大臣記者会見要旨(令和6年6月18日(火)10時00分から10時15分まで 於:オンライン)

[ 2025.08.20 ]

[執筆者プロフィール]

金子大輔。2012年サイバートラスト入社。 PKI 商材の技術サポート、品質保証に従事し、2020年より iTrust 本人確認サービスのプロダクトマネージャー兼プロジェクトマネージャーを担当。 2025年よりトラストサービス事業本部統括部長に就任。 米国 PMI 認定 PMP / 加国 IIBA 認定 CBAP。