コラム

ESG投資をめぐるあれこれ!

■ The Big Sleep

ESG投資とは何か?

世界最大の機関投資家、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、このように定義づけております。

- ESGは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉です。投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る材料として、主にキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきました。それに加え、非財務情報であるESGの要素を考慮する投資が「ESG投資」です。GPIFは、ESG投資を推進しています。

- ESGという言葉は、2006年に国連が機関投資家に対し、ESGを投資プロセスに組み入れる「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment:PRI)を提唱したことをきっかけに広まりました。経済が発展していく一方で、気候変動問題などの環境問題、サプライチェーンにおける労働問題などの社会問題、企業の不祥事など企業統治の問題が浮上しました。

- このような負の影響は、経済社会の持続可能性を毀損してしまう可能性があります。ESG投資は、このような認識の下、環境、社会、コーポレート・ガバナンスの視点を投資判断に組み込むことにより、長期的なリスク調整後のリターンを改善することが期待されています。

この分野は欧州において、その理念の構築と検証が先行し、米国で拡大され、アジアにも波及したという、歴史があったと、私は記憶しております。

欧州では、旧ソ連のウクライナにおけるチェルノブイリ原発の大きな事故*もあり、1980年代後半から1990年代の初頭にかけ、環境団体や検証機関が数多く立ち上がり、投資家、金融機関、投資アドバイザーの間でも、投資行動に環境問題を加味すべきという機運が高まりました。

チェルノブイリ

原子力発電所事故

1986年4月26日午前1時23分(モスクワ標準時)に、ソビエト連邦の構成国であるウクライナ・ソビエト社会主義共和国のチェルノブイリ原子力発電所4号炉で起きた原子力事故。のちに決められた国際原子力事象評価尺度 (INES) では深刻な事故を示すレベル7に分類された。

【Wikipediaより】

1990年代半ばには、このような欧州系の環境団体や金融関係者が、日本の金融機関や機関投資家を訪問し、その投資アイデアや環境関連指数などの販売や啓蒙活動を図った時期がありました。

私自身も、幾つかプレゼンテーションや面談を受けたことがありますが、残念ながらバブル経済の崩壊に苦悶する我が国には、それに応える余裕はありませんでした。

米国では、2006年、クリントン政権下の副大統領であったアル・ゴアも出演したドキュメンタリー映画、『不都合な真実:An Inconvenient Truth』(デイビス・グッゲンハイム監督)が大きな話題となりました。

しかしながら、時のブッシュ政権はグローバルな地球温暖化対策の国際的枠組みである京都議定書を批准しなかったため、皮肉にも米国内では環境問題に対する関心が一気に高まったようです。

日本では、先のGPIFのコメントでも述べられたように、アナン国連事務総長(当時)の呼びかけで、世界の有力機関投資家が結集して制定された責任投資原則(PRI)により、“ESG(環境・社会・ガバナンス)”という言葉が定着します。

さらには、2011年3月11日、東日本大震災による福島第一原発の事故を契機に、環境問題に対する関心が大きく高まりました。

それでは、日本の金融市場においてESG投資や社会的責任投資の状況は、どのようなものなのでしょうか?

■ Playback

⇒ 日本におけるESG投資や社会的責任投資の課題

1. 年金基金や機関投資家の運用

【金融庁「持続可能な社会を支える金融システムの構築」2021年6月より】

まず、ESG投資が制度的に義務化・標準化されている、EUのサステナブルファイナンス開示規則を例に見てみましょう。

2021年3月にEUの欧州委員会はサステナブルファイナンス関連情報開示規則:SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)を施行し、金融商品を取り扱う企業や機関投資家に対し、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する情報開示を義務付けました。

一方、米国では一部の投資規制法において、他の投資との間でリスク・リターンなどの条件が同じであれば、ESG投資を採用して問題ないとの解釈がなされていましたが、投資評価は財務的要素のみに基づいて行わなければならず、非財務的要素を考慮する場合には、その内容を文書化するなどの議論が発出しました。

日本では、2020年のスチュワードシップ・コード改訂において、機関投資家の「スチュワードシップ責任」の中に、「運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮」が明記されております。

例えば、GPIFはESG活動報告を発表しており、その透明性を表明しております。

ただ、ESGスコアなどを明確に反映したアクティブ運用は限定的の様子です。

私見ですが、国内機関投資家はリスク回避志向もあり、パッシブ運用が中心となりがちで、ESGのような要素を積極的に評価しにくい傾向もあるのではないでしょうか?

2. 企業の情報開示と品質の問題

日本企業のESG情報開示は、定量性・比較可能性が乏しいと評価されることが多いようです。

しかしながら、2023年版のFTSE RussellのESG評価では、「日本企業と欧州企業の ESGパフォーマンスの差は縮小し、環境スコアはほぼ同等に近づいている。しかし、日本企業のソーシャル領域での開示率は、欧州に遅れをとっており、課題が残っている」とされております。 【日本企業のESGスコアの改善と課題 2024年6月FTSE Russellより】

差は縮まりつつも、欧米企業と比べ、CO2排出量や人権対応などの開示項目にバラつきがあるといったところでしょうか。

3. 個人投資家の認知度の低さ

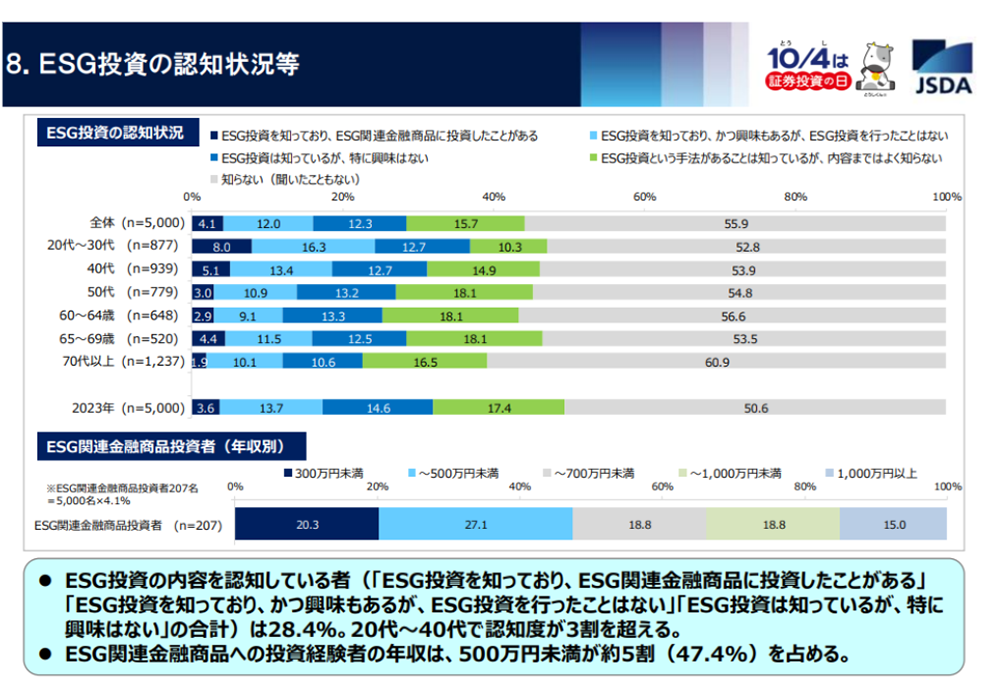

日本証券業協会の2024年調査によると、個人投資家のESG認知率は30%を下回っており、具体的な内容を理解している層はさらに少数とされております。

【個人投資家の証券投資に関する意識調査 2024年10月16日 日本証券業協会より】

一方で米国や欧州では、ESGを「長期的なリターン確保のための重要要素」と捉える個人投資家が多数派とも報道されておりますが、近年の株高によるバイアスもあるかもしれません。

4. 短期的利益志向の市場文化

日本企業の多くが四半期決算を重視して、ESGのような定性的、中長期的な取り組みが投資家に評価されにくいとの見方もあるようです。

近年の東京証券取引所による市場改革でも、ROEやPBRの改善が主眼とされ、ESGは副次的な扱いであるのは今後の課題とも思えます。

5. ESG評価基準の不統一と信頼性の課題

各ESG評価機関(MSCI、FTSE、Sustainalyticsなど)の間で、その評価が大きく異なるようです。

ESGスコアの不透明性や恣意性が、投資判断の基準になりにくいという批判もありますが、格付けと同様に、適正な判断を下す機関に淘汰されて行くのかもしれません。

6. 政策誘導の弱さ

日本政府は「グリーン成長戦略」や「気候関連財務情報開示タスクフォース」への対応を推進していますが、罰則や義務化が弱く、企業の自主的な対応に留まっております。

EUのように、義務的な開示制度の整備により、ESG非対応企業は資金調達面でハンディを負うなど、罰則よりも実務上の影響が生まれる方が誘導への道筋でしょう。

7. 上場企業のガバナンス改革の遅れ

取締役会の多様性(ジェンダー、人種、外部取締役の比率等々)が低水準である、コーポレートガバナンス・コードも「形式的遵守」が多い、といった批判も多く、株主総会などでも、しばしば議論の的となっております。

さて、ESGのような特定のテーマを掲げた投資信託、例えば、最近はやりのAI、脱炭素、宇宙開発、フィンテック等々、こういった投信が必ずしも振るわない印象がありますが、その理由はどこにあるのでしょうか?

私自身が体験的に感じた問題点を「市場」「投資家」「業者」の三つの視点から整理してみまししょう。

■ Farewell, My Lovely

⇒ 体験的に感じた問題点

1. 市場側の要因

- テーマの流行と逆風の市場サイクル

一時的なブームで資金は集まるが、短期間に成長期待が剥落し、株価が伸び悩む。 - 分散投資不足

特定セクター・少数銘柄に集中するため、市場全体が堅調でも当該分野が不調なら、大きな下落リスクを抱える。 - 金利・マクロ要因の影響

成長株中心であるため、金利上昇局面では株価バリュエーションが急落しやすい。

2. 投資家側の要因

- 短期志向とタイミングのずれ

報道などで大きく話題になったタイミングの高値近辺で参入、その後の下落で大きな損失を被る。 - 理解不足

楽天的な成長ストーリーに惹かれ投資するが、実際の収益モデル、企業業績、潜在的リスクなどを十分に理解していない。 - 期待の過大化

メディアや販売側の煽り宣伝で「次の大化け市場」と過信し、リスク認識が甘くなり、高値まで買い進み、損失が膨らむ。

3. 運用会社・販売会社側の要因

- 販売優先の商品設計

投資家の関心が高まった時点で組成するため、設定が市場の天井圏に重なる。 - テーマの曖昧さ

AIや脱炭素などとは関連度の低い銘柄まで無理に組み入れることで、純度の高い投資になっていない。 - 高コスト構造

テーマ型投信は信託報酬が比較的高く、長期リターンを削る要因となる。 - 入れ替え難易度

テーマに沿う限られた銘柄群でポートフォリオを構築せざるを得ず、柔軟な運用が難しい。

若干、ネガティブな見方になりましたが、ここでESG投資や社会的責任投資にお別れしてしまうのは、もったいないものです。

では、日本のESG投資を根付かせるための課題と展望をどう考えれば良いのでしょうか?

■ The Wrong Goodbye

⇒ 誤った地点に留まらないために

課題1.制度強化

ESG情報開示の義務化と統一基準の導入

課題2.市場メカニズムの確立

ESG評価が資本コストや資金調達に直結する仕組みづくり

課題3.教育・啓発

機関投資家・個人投資家へのESGリテラシーの向上

課題4.社会的コンセンサスの変化

「社会課題はコスト」ではなく「変革への機会=投資機会」と捉える視点の普及

日本でESG投資を根付かせるためには、制度の未成熟さの解消と、文化的背景の改善にあると言えるでしょう。

制度+市場+文化が三位一体で連動する仕組みを構築できるかが今後の課題ですが、その継続性を担保する経済成長も必須でしょう。

その経済成長のドライビングフォースをESG投資や社会的責任投資が担うとすれば、両者はコインの裏表なのです。

<参考>

- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)

- 日本証券業協会

- 金融庁

- FTSE Russell

[ 2025.08.28 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。