コラム

遥かなるインディア

インドと聞いてみなさんは何を思い浮かべるでしょうか?

多種多様なスパイスを使ったカレー料理、チャイに代表される紅茶文化、色鮮やかな民族衣装、仏教やヨガの聖地、ヒマラヤ山脈やデカン高原のような自然環境、インド象やベンガル虎といった野生動物、タージマハールの威容、多民族・多文化・巨大人口による大変な雑踏・・・

近年はボリウッド映画と呼ばれる映画も人気を博したり、政治的にはグローバルサウスの盟主として存在感を高めております。

また、日本の金融界では、*西暦2000年問題に対応するため、多くのインド系技術者の来日が話題になりました。

*2000年問題:Year 2000 problem

西暦(グレゴリオ暦)2000年になるとコンピュータが誤作動する可能性があるとされた問題

それを契機として、インドの高度な数学・理系教育や、急成長するIT産業、その象徴たるインドのシリコンバレー、バンガロールなどが注目を浴びました。

外務省による国・地域概況にインドは下記のように紹介されております。

| 1.面積 | 328万7,469平方キロメートル (日本:37.8万平方キロメートル) |

|---|---|

| 2.人口 | 14億3,807万人 (日本:1億2,156万人) |

| 3.首都 | ニューデリー(New Delhi) |

| 4.民族 | インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等 |

| 5.言語 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21言語 |

| 6.宗教 | ヒンドゥー79.8%、イスラム14.2%、キリスト2.3%、 シク1.7%、仏教0.7% |

| 7.識字率 | 73.00%(2011年国勢調査) |

思い返すと私が子供の頃、戦後の日本では、今以上にインドとの関係が濃密であったような感があります。

インドから寄贈された上野動物園のインド象インディラと当時のネール首相、ガンジーの非暴力主義、独立の英雄チャンドラ・ボースの伝説と新宿中村屋のカレー、極東軍事裁判におけるパール判事・・・といった歴史的トピックスは小学校の教室でも随分にとりあげられたものです。

そういった積み重ねが希薄になったのか、投資の世界におけるインドという国への視線も、時折に噴火するような情報群に注目するばかりで連続性に欠け、かつてあった中国ブームやベトナム・ブームといった投資ユーフォリアと同じような、地に足がついたものではないのかもしれません。

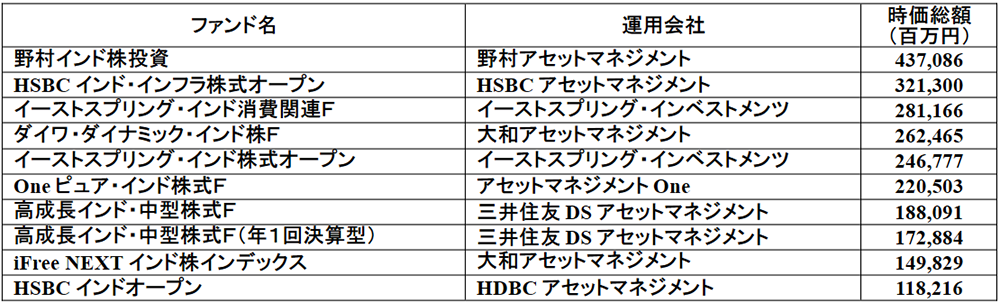

ただ、インド株に投資する投資信託が登場し、さらにはETFも上場され、投資の選択肢が広がりつつあることは歓迎すべきでしょう。

一般社団法人 投資信託協会の総合検索ライブラリーで「インド」という語句で検索すると、100以上の投資信託が検索されます。

そのうち、時価総額十傑は下記のようになります。

基準日:2025年09月22日

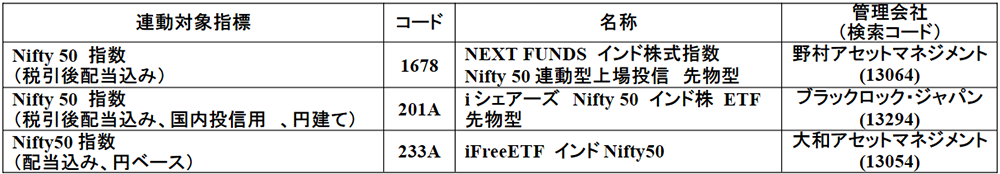

日本取引所グループのHPからインドを冠した東証上場ETFを検索すると、下記のようなものが挙げられます。

ただ、上記は投信もETFもインドを主たる投資先とするもので、「グローバルサウス」や「新興国」といった分類でインドに投資している金融商品が存在する可能性もあります。

一部の商品がNISA適格のお墨付きを得たことにより、ちょっとしたインド投資ブームの様相を呈したことも記憶に新しいところです。

一方、日系企業の現地進出は、スズキの大成功がいつも取り上げられるばかりで、いささか実態が見え難いものがありそうです。

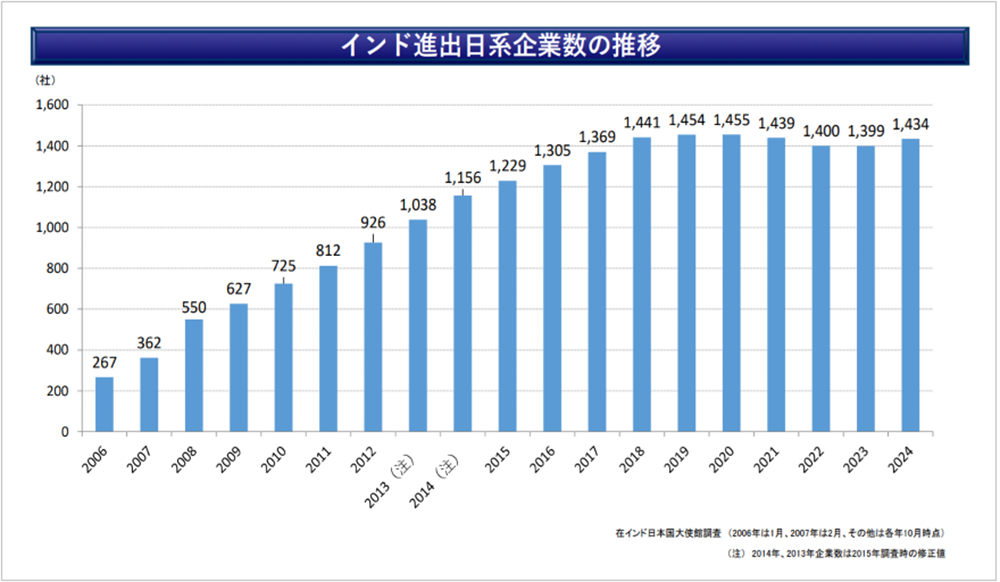

インドへ進出する日系企業は2024年10月時点で、在インド日本国大使館、総領事館及び日本貿易振興機構(ジェトロ)のとりまとめによると、日系企業数(現地法人の本社、本店等)の合計は、1,434社(2023年:1,399社)、拠点数合計は、5,205拠点(2023年:4,957拠点)とされております。

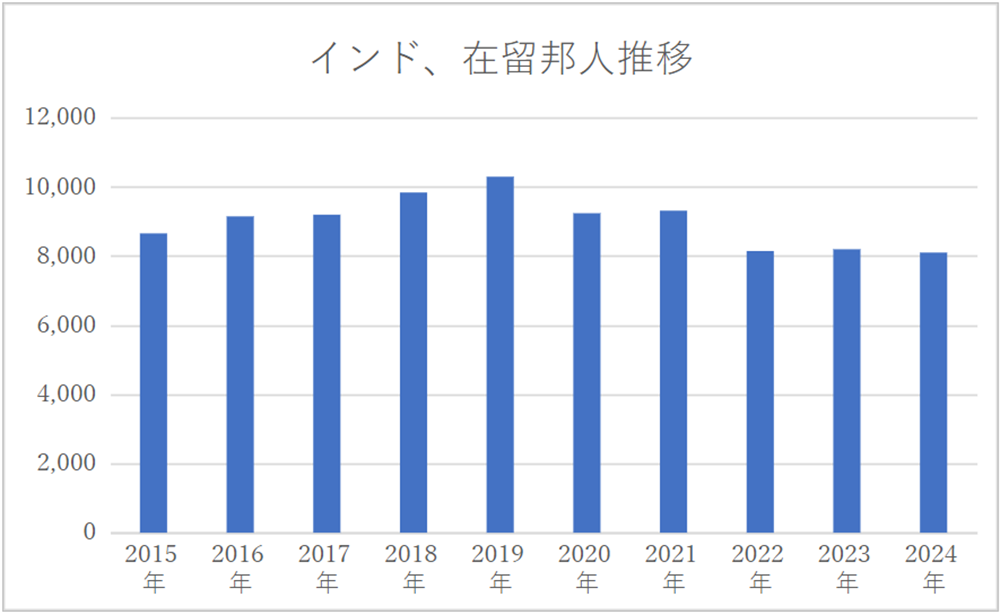

ここ10年ほどは1,400社程度で推移している一方、在留邦人も8,000名程度で推移しております。

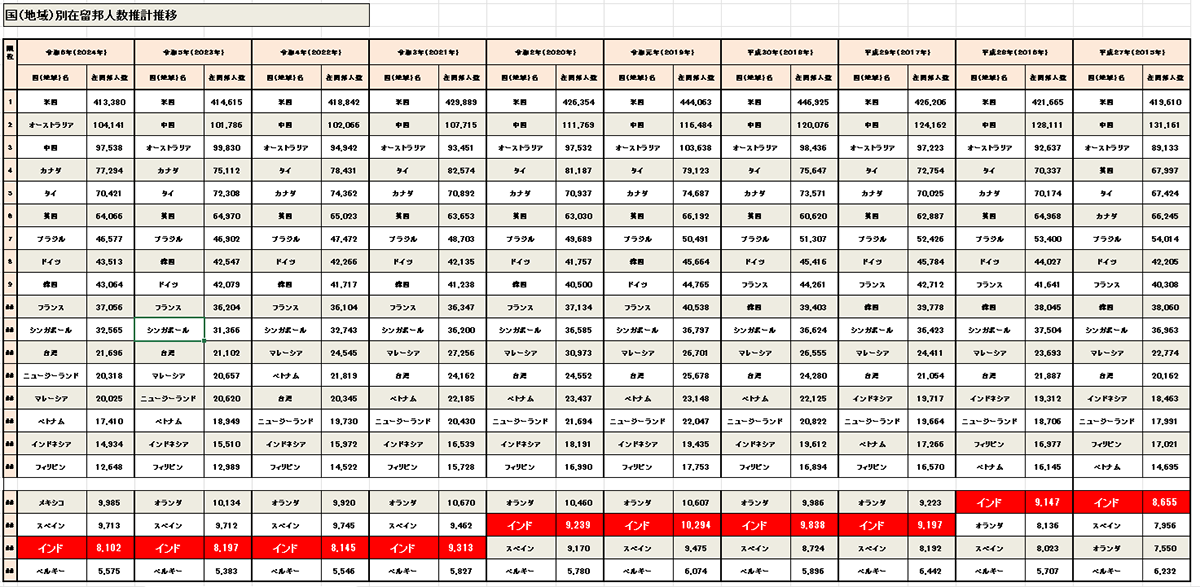

これだけの市場規模を持つ大国、インドにしては在留邦人の数は少なくみえます。

【筆者作成】

中国の9万7,538人は別格としても、ベトナムの在留邦人1万7,410人の約半分です。

【参考】

タイ:70,421、韓国:43,064、シンガポール:32,565、台湾:21,696、マレーシア:20,025 、インドネシア:14,934、フィリピン:12,648

この構造から、厳しい駐在・ビジネス環境の中で、少数精鋭で現地採用の職員を指揮しているというインド・ビジネスの特徴が伺えるのではないでしょうか。

私自身も証券現地法人設立のためにムンバイやデリーを頻繁に訪問した時期がありますが、その生活環境の厳しさには頭を抱えました。

そんな体験から、私が感じたインドにおけるビジネスの困難さを簡単にまとめてみます。

- 複雑な行政手続き

官僚組織が硬直的で許認可の取得、法的手続きが煩雑で時間がかかる - 不透明な規制・法制度の変化

法律や規制が頻繁に変更され、思わぬ労力を強いられる - 老朽化したインフラ

道路、電力などの基礎インフラが老朽化し、都市部では渋滞や停電も - 雇用の自由度の制約

労働法が複雑で規制が強く、解雇などが煩雑 - 人材の定着率の低さとスキルギャップ

人材不足と離職率が高い - マネジメントの難しさ

文化・価値観の違いにより日本式マネジメントが通用し難く、権限譲渡の考え方が強い - コミュニケーション

ビジネスの共通言語は英語であり、かつ高級官僚やビジネスマンは高い語学力を持つ - 政治的・社会的リスク

地政学的な緊張、宗教・民族対立、ストライキなど、暴力的な紛争に持ち込まれることも

そんな困難なビジネス環境でも、インドの存在は、世界にとっても日本にとっても、大きくなるばかりです。

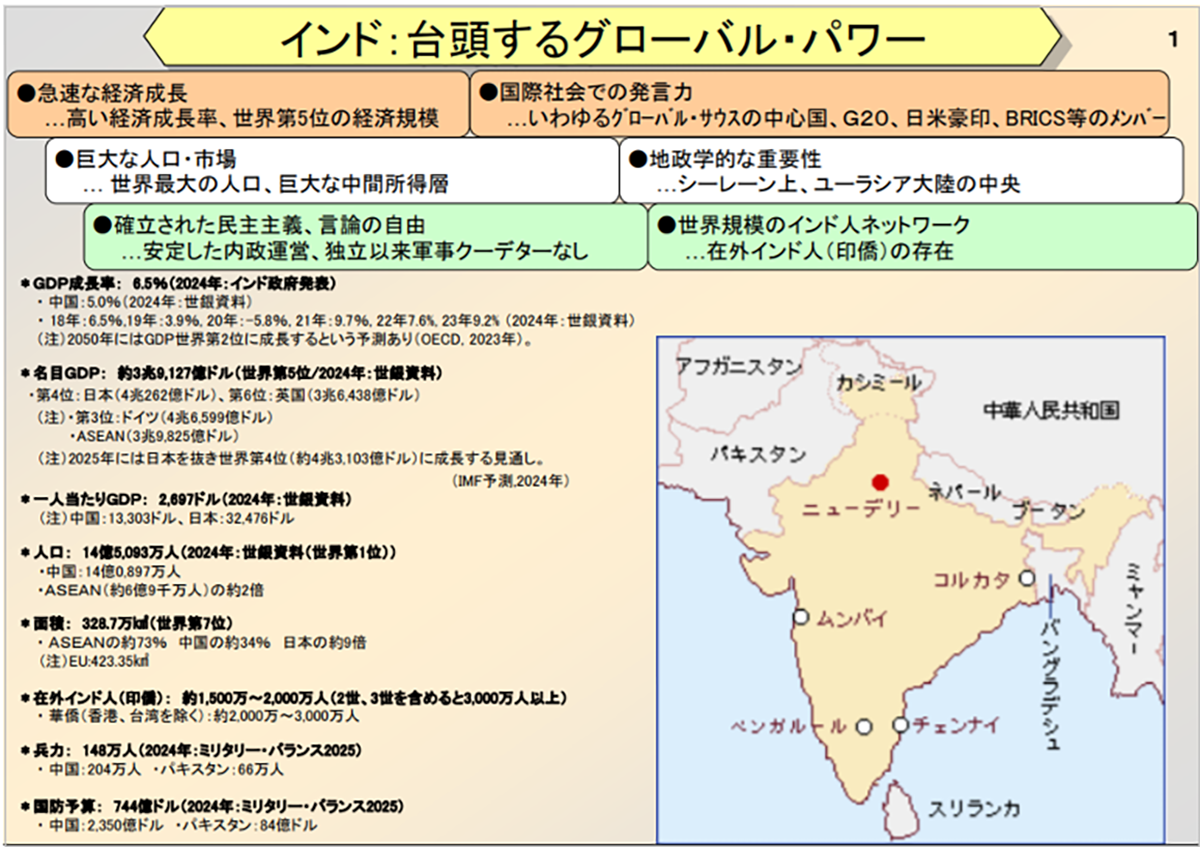

外務省から定期的に発表される、日印関係に関したレポート、最近でも、2025年9月25日附で「最近のインド情勢と日インド関係」と題したレポートが発表され、「インド:台頭するグローバル・パワー」という章が設けられ、下記の6点が挙げられております。

- 急速な経済成長

…高い経済成長率、世界第5位の経済規模 - 国際社会での発言力

…いわゆるグローバル・サウスの中心国、G20、日米豪印、BRICS等のメンバー - 地政学的な重要性

…シーレーン上、ユーラシア大陸の中央 - 巨大な人口・市場

… 世界最大の人口、巨大な中間所得層 - 世界規模のインド人ネットワーク

…在外インド人(印僑)の存在 - 確立された民主主義、言論の自由

…安定した内政運営、独立以来軍事クーデターなし

同じレポートで「最近のインド経済」として次のようにまとめられております。

モディ首相のリーダーシップに世界の注目が集まったのは2023年9月に開催された G20ニューデリー・サミットの成功でしょう。

日本からは、岸田文雄内閣総理大臣(当時)が出席されましたが、「一つの地球、一つの家族、一つの未来(One Earth, One Family, One Future)」のテーマの下、食料安全保障、気候・エネルギー、開発、保健、デジタルといった重要課題について議論が行われ、議論の総括として、G20ニューデリー首脳宣言が発出されました。

「10日に閉幕した20カ国・地域首脳会議(G20サミット)でグローバルサウスと呼ばれる新興・途上国の首脳がG20での地位固めに向けた言動を強めた。首脳宣言のとりまとめでも結束し、西側諸国と中国・ロシアの双方に妥協を迫った。」(日経 2023/09/10)

グローバルサウスの結束と台頭を報じる日経ですが、先にも述べましたように、議長国インドのモディ首相のリーダーシップを、あらためて世界に印象付けるにこととなりました。

当時は、先端産業の分野で中国の影響力を削ぎたい米国の思惑(日本の思惑でもありますが)も追い風になり、一気にその地位を上げた感がありますが、トランプ政権下での世界的混乱においても、その外交上手ぶりは際立っております。

日本人にとって、中東やアフリカと同じように、インドもなかなか身近にその姿をとらえ難いものですが、書店には多種多様な関連書籍が並んでおります。

いろいろと目を通しても、インドの故事「群盲象を評す」を思い起こさせるばかりなのですが、思い切って手元の書架からインド関係の軽い読み物調のモノを選んでみました。

このあたりからインドを探ってみては如何でしょうか?

インド日記―牛とコンピュータの国から

小熊 英二 (著)

小熊英二先生の著書は難解な社会学の研究書が多いのですが、本書は比較的読み易く、興味深い本です。

2000年の1月から2月にかけて、国際交流基金の専門家派遣事業でインドのデリー大学に赴き、中国・日本研究科の客員教授として日本近代史を講義した氏は、二ヶ月の滞在のあいだデリーをはじめインド各地を回り、近代日本の歴史を講義して回られ、その間の経験や観察、あるいは現地の人びとと話したことを、日記に落とし込みます。

おりしも、インドは高度経済成長とグローバリゼーションに揺れ、急速な社会の変化や価値観の動揺、そして右派ナショナリズムの台頭に直面しており、「コンピュータ・カフェの門前に牛が立ち、お寺が最新式の音響システムを使っている」といった現代インドに出会い、古いものと新しいもの、伝統と近代が入り混じった状態にある。インド人にむかって近代日本の歴史を描いてみせ、その反応を聞くという経験もさることながら、こうしたインド社会の状況も十分に刺激的なものだった

Curry: A Tale of Cooks And Conquerors

Lizzie Collingham(著)

英文ですが、カレーに関する話題満載で、カレー好きとして何度も読み返す私の愛読書です。

深夜特急3 ーインド・ネパール

沢木 耕太郎 (著)

バックパッカ―のバイブル化した本シリーズですが、インドとがっぷり闘ったというより、旅行者:通過者としての見聞録という性格から、いささか薄味ですが、それでもインドという国の一断面を見せてくれます。

インド夜想曲

アントニオ タブッキ (著)

須賀 敦子 (翻訳)

イタリアの作家、アントニオ・タブッキの代表作である本作の主人公は、失踪した友人を捜しながら、インド各地を巡ります。

アントニオ・タブッキ

:Antonio Tabucchi

(1943年9月23日 – 2012年3月25日)

イタリアの作家。また学者として、シエナ大学でポルトガル語および文学の教鞭を取り続けていた。

それは大都市の吹き溜まりのような売春街の安宿、ゴキブリだらけの不潔な病院、自前の浄水器を誇る超高級ホテル、英国植民地時代に築かれた壮大な鉄道駅舎、謎の神学研究所の本部、長距離移動バスの粗末な休憩所、インド洋に面する砂浜、リゾート地の高級ホテルなどを巡りながら、主人公は徐々に「友人を探している自分」を見失っていきます。

特に長距離バスの粗末な休憩所で出会う異形の占い師から「あなたは、もうひとりの人、この世の仮のすがたにすぎない。あなたはここにいない。どこにいるかは言えない」と指摘される主人公の困惑と戸惑いは、読者のそれと同一でしょう。

その美しい文章は、イタリア文学の翻訳と随筆家として多くの崇拝者を持つ故須賀敦子女史に負うところが大きく、端正な言葉選びは原作の世界をぐっと身近にひきつけてくれます。

須賀 敦子:すが あつこ

(1929年1月19日 – 1998年3月20日)

20代後半から30代が終わるまでイタリアで過ごし、40代は専業非常勤講師として過ごす。50代以降、イタリア文学の翻訳者として脚光を浴び、50代後半からは随筆家としても注目を浴びた。

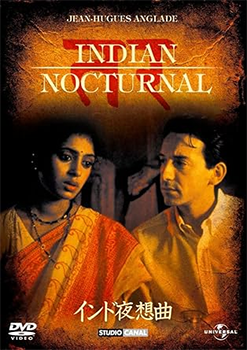

インド夜想曲

1989年 フランス

本作は、フランスのアラン・コルノー監督により、「ベティ・ブルー」などで知られるジャン・ユーグ・アングラードを主役に迎え映画化されており、原作の世界を見事に映像化した素晴らしい作品となっております。

<参考>

- 外務省

- 一般社団法人 投資信託協会

- 日本取引所グループ

- 独立行政法人 国際協力機構(JICA)

[ 2025.09.30 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。