コラム

対面金融機関に見る犯収法改正~郵送方式の厳格化~

Ⅰ :犯収法改正の振り返り

2027年4月1日に改正案の施行が予定されている「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法)」では、これまで多くの金融機関がオンラインでの本人確認方法として利用してきた「ホ」方式が廃止されます。これが金融業界に大きな衝撃をもたらしたことは既知の事実かと思います。

一方で、対面はどうでしょうか?これまで、2024年のデジタル庁が公表した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で、対面でも公的個人認証(JPKI)を進めるなどし、本人確認書類のコピーはとらないと明記されて以降、パブリックコメントなどで明言されることはありませんでした。

しかし、対面中心の金融機関であっても郵送による非対面本人確認を実施しているケースも少なくありません。

そこで、今回はオンラインの側面で語られてきた犯収法改正を、対面、特に郵送方式における影響という観点で解説していきます。

これまで影響は少ないと考えてきた方々にも落とし穴があるかもしれません。

ぜひ最後までご一読ください。

Ⅱ :改正における主な変更点

今回の改正では「ホ」方式の廃止以外に大きく2つの変更点があります。

それは下記となります。

- 改正前「チ」方式(改正後「ト」方式)において本人確認書類画像の送信が削除

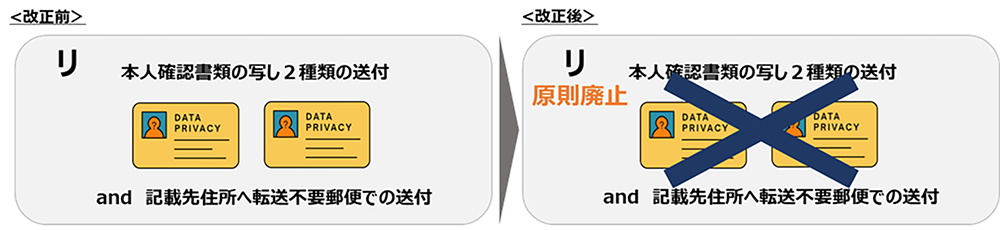

- 改正前「リ」方式の廃止

特に非対面(郵送方式)において、②改正前「リ」方式の廃止の影響は大きいと思われます。

改正前「リ」方式とは、

「本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付+転送不要 郵便物等」となります。

具体的には運転免許証や健康保険証、住民票などのコピーを2種類郵送いただき、転送不要郵便と組み合わせることで本人確認を実施します。

この「リ」方式後は、対面事業者による、郵送を活用した非対面本人確認においては、どのような方法が可能となるのでしょうか。

ここからは、改正後の細分(イロハ順)で解説していきます。

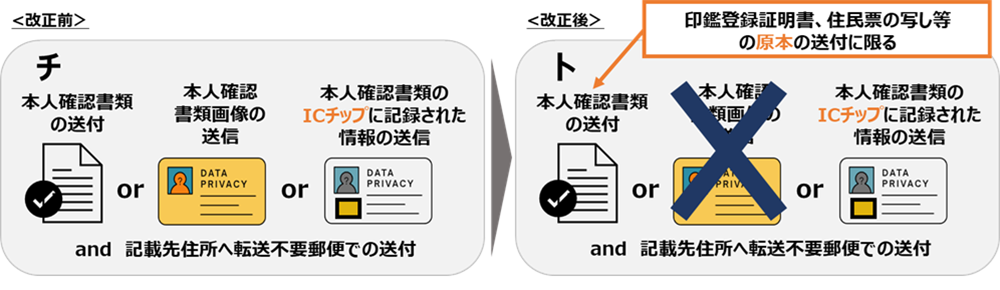

まずは先に述べた改正後に変更となる、「ト」方式となります。

「ト」方式とは、

「本人確認書類の原本1点の送付 or 専用ソフトウェアにてICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 +転送不要郵便物等」となります。

改正前は、本人確認書類の送付つまり画像のアップロードが可能とされておりましたが今回の改正により、この条文は削除されています。

また、用いられる本人確認書類が厳格化されており、改正後は印鑑登録証明書や住民票の写しの原本など公的機関が発行する偽造が困難な書類のみに限定されています。

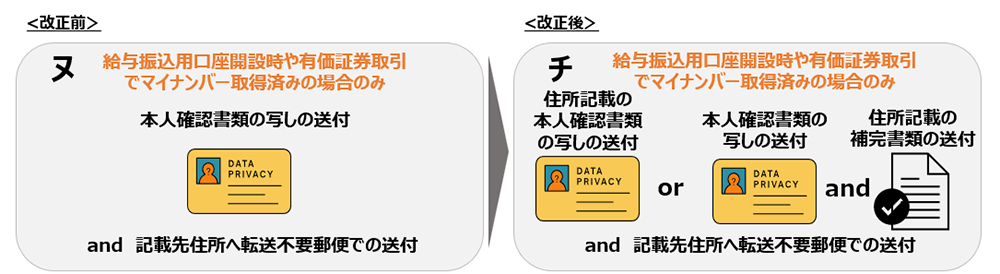

また、これまで同様に「ヌ」方式での本人確認は可能であり、

「ヌ」方式とは、

「本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類or カード代替電磁的記録の送信)」となります。

一部限定された用途で「チ」方式は継続して認められています。

「チ」方式とは、

「住所記載の本人確認書類の写し1点の送付 or 本人確認書類1点の写しと住所記載の補完書類1点の送付 + 転送不要郵便物等」

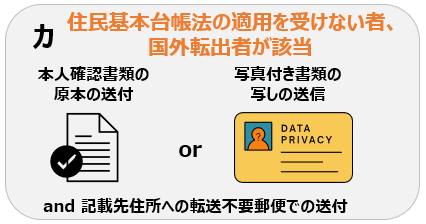

その他、今回の改正によりこれまで本人確認が困難であった海外在住者などを対象とした新たな「カ」方式、「ヨ」方式が追加されています。

「カ」方式とは、

「本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 転送不要郵便物等 ※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当。」

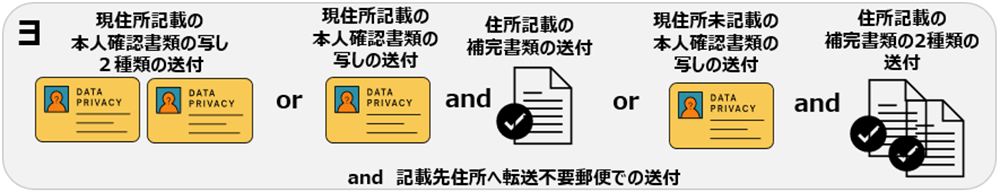

「ヨ」方式とは、

「現住所記載の本人確認書類の写し2点の送付 or 現住所記載の本人確認書類の写し1点と現住所記載の補完書類1点の送付 or 現住所未記載の本人確認書類の写し1点と補完書類2点(内1点は現住所記載)の送付 + 転送不要郵便物等」

Ⅲ :対面金融機関における影響とは

つまり、ここまで影響の少ないと考えられてきた対面中心の事業者にも、郵送による非対面での本人確認を実施している場合、業務フローを見直す必要が生じます。

また、ユーザー目線に立つと、コンビニでマイナンバーカードによって取得できるようになったとはいえ、一定の手間とコストをかけて住民票などを入手する必要が出てきました。

そこで有効なのはやはり「ヲ」方式(旧「ワ」方式)、つまり公的個人認証の活用ではないでしょうか。

「ヲ」方式とは、

「公的個人認証(署名用電子証明書を用いた本人確認方法)」

公的個人認証は、マイナンバーカードに格納されたICチップをスマートフォンのアプリで読み取ることで、本人確認を行います。

マイナンバーカードの普及が全国民の8割に迫る今、法改正のみならず、顧客の利便性向上の観点で、公的個人認証の利用を検討されるのも一つの手段ではないでしょうか。

弊社では、対面利用での導入実績や、活用法のノウハウがございます。

ご検討の際には、是非お問い合わせください。

Ⅳ :SAKIX公的個人認証サービス

弊社公的個人認証サービスでは、お客様がご自身のスマートフォンにApp StoreやGoogle Playから『マイナンバーカード読取アプリ」をダウンロードすることで、最短1分で本人確認を完了させることができます。

弊社共通アプリをご利用いただくことで、初期開発コストを大幅に削減してご提供が可能となります。

[ 2025.10.31 ]