これも古参の証券人の記憶に残るものですが、相場予測にあたり罫線分析を重視する一派が存在しておりました。

酒田五法や一目均衡表といった一種の分析流派は証券界でも有名でしたし、大手証券にはチャーチストとかテクニシャンと称するスタッフが株式部あたりに在籍して、時には顧客訪問にまで同道しておりました。

営業場には各銘柄の罫線を集めたチャートブックと呼ばれる分厚い雑誌が必ず置かれていました。

そんな時代に、大きな株価の下落時には、この罫線一派が冷水三斗型の出現と囃し立てる声を聞くのが常でした。

私が『冷水三斗で底が入る』という相場格言を覚えたのも、いくつかの株価暴落を経験してからでした。

もうこの辺が底だろうと思って買い出動すると、大量の売り物が場に出て来る。何とかナンピンして耐えても、更に大量の売りが出されて、最後は追い証に持ち株を投げ売りさせられる。

冷めたい水を3斗(約54リットルです!)も浴びせられ誰もが震えあがるような大量の売りが相場に集中する厳しい下げがあってはじめて本当の底が入り、それ以降は株価は何事もなかったように急回復するという教えです。

そんな急落相場が8月第二週、東京株式市場に現出し、酷暑の東京にまさしく冷水を浴びせかけました。

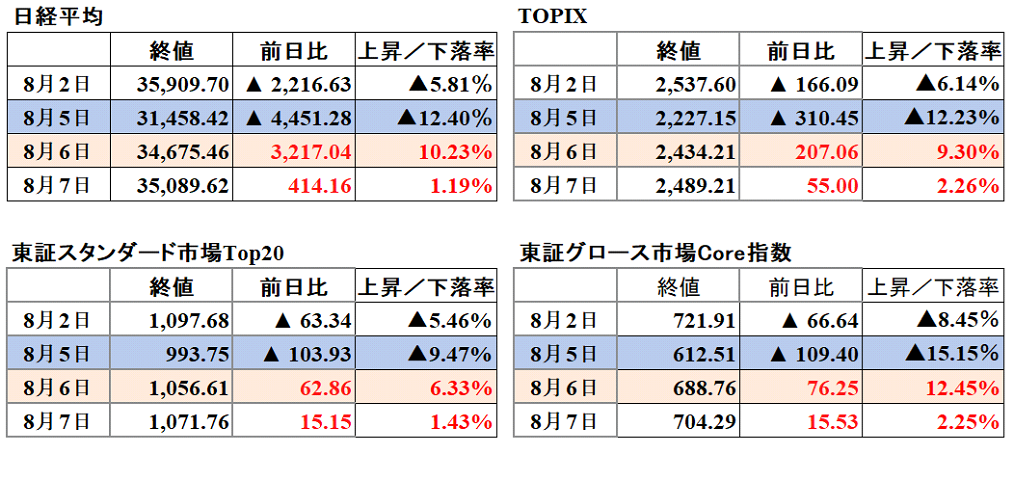

日経平均は8月5日(月)全面安の状況で、終値は前日比4,451円28銭安と史上最大の下げ幅、下落率も▲12.40%と歴代二位を記録しました。

日経平均もTOPIXも12%超の下げ、さらにはグロース市場も15%超の下げと、いかに幅広く売られたかが指数上でもわかります。

実際、普段はほとんど値動きの無いような小型株まで売り込まれた状況でした。

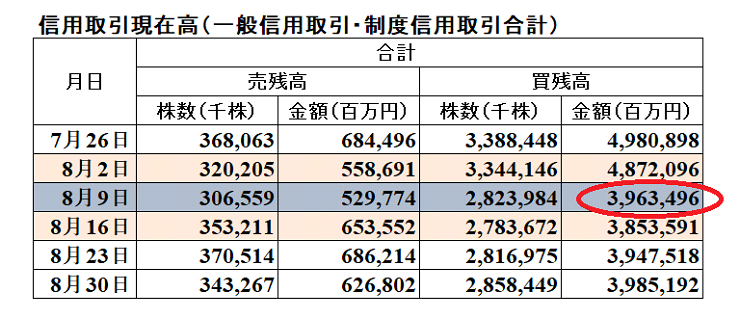

投資家のパニック状態を示すもう一つの指標、東京証券取引所が14日発表した9日時点の信用取引の買い残は前週比9,086億円減の3兆9,635億円と2005年以降で最大となりました。

無論、急減の背景としては、株価の暴落で損失確定の売りを余儀なくされた投資家のポジション解消にあるでしょう。

私は、この典型的な冷水三斗型の下げに、キャリア初期に出会ったブラック・マンデーの暴落を思い出しました。

1987年10月19日の月曜日に起こったニューヨーク株式市場の大暴落ではダウ工業株30種平均が1日の取引で508ドル(22.6%)下落しました。

当時、米国は財政赤字と貿易赤字の「双子の赤字」を抱えており、ドル安に伴うインフレ懸念が浮上したことが原因とされます。

また、当時流行していたプログラム売買が株価の下落を加速させ、ニューヨーク市場の暴落は世界中に波及し、世界同時株安に陥りました。

翌20日火曜日、東京市場の日経平均は3,836円48銭、率にして14.9%急落しました。

この日の終値は2万1,910円08銭、1日の値下がり率は過去最大で、1953年3月5日、いわゆるスターリン暴落の記録(下落率10.0%)を34年ぶりに塗り変えるものでした。

その日、営業場の株価ボード上の全銘柄が売り気配を示す中、それを為す術なく見つめるセールス部隊の姿を今でも記憶しております。

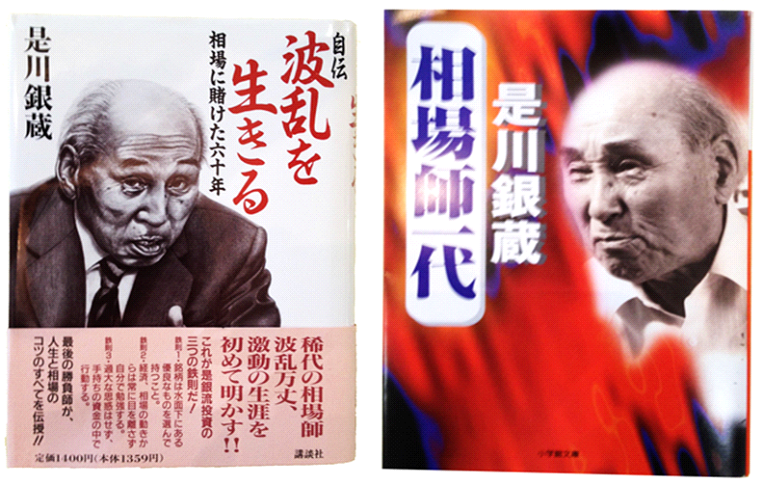

当然、報道も過熱し、政府、経済界、金融業界の重鎮たちが次々に投資家に向けて慎重な姿勢を求める中で、お一人だけ意気軒高な方がいらっしゃいました。

是川銀蔵、当時すでに90歳、「最後の相場師」と呼ばれたこの方だけが、マスコミに登場して絶好の買い場到来とばかりに、強い買い意欲を示されたのです。

是川氏の指摘通り、市場は翌21日には2万3,947円40銭、2,037円32銭高と9.30%の急上昇をみせます。

その後も一進一退を繰り返しながら二番底をつけた市場は、翌88年には年初に2万1,000円台だった日経平均は目覚しい上昇ぶりを見せ、3カ月後の4月初めには暴落前の高値を上回り、その後も、もたつく欧米市場を尻目に独歩高の展開となり、1989年大納会のバブル天井まで上昇して行きます。

さて、今回の暴落、多くの識者が次のような論旨を展開しております。

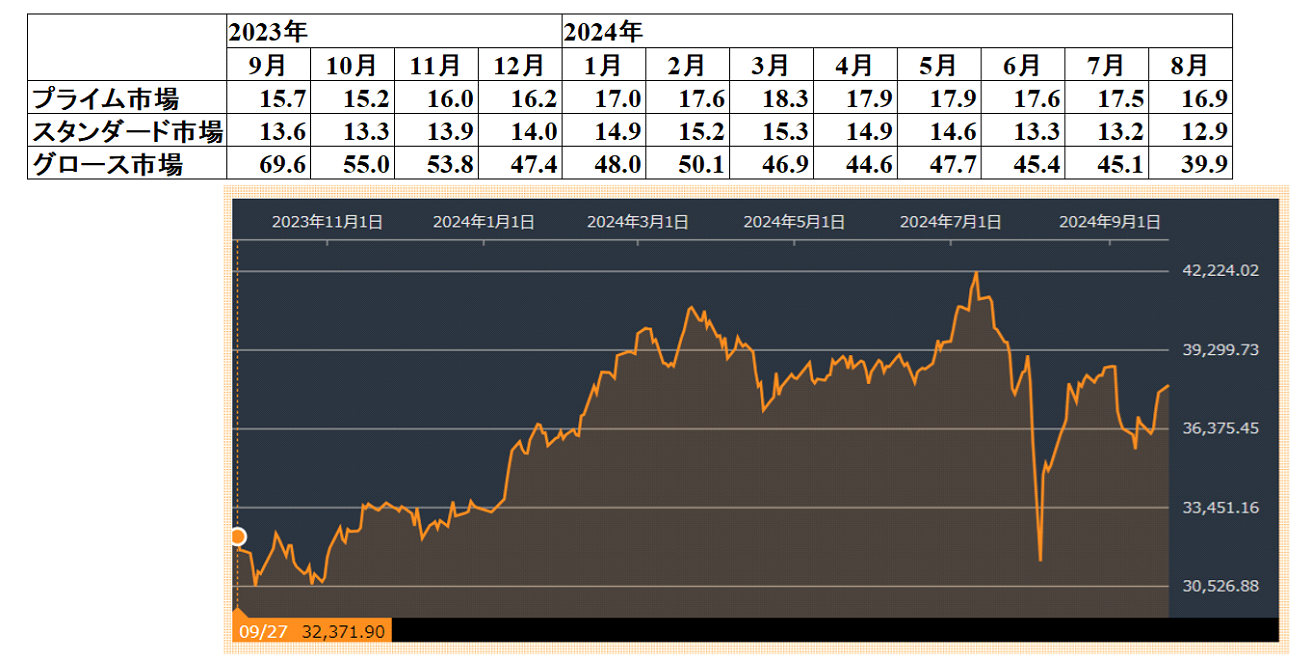

昨年の9月頃から動意づいた相場は、本年3月にはPER18.3倍まで買われ、その後短期間の調整を経て、業績期待から7月31日には戻り高値の3万9,101円82銭をつけます。

その後は急落の影響でPERは16.9まで低下しますので、18台のPERはいささか買われ過ぎであったとも後講釈できます。

結論としては、世界規模で投資資金が続々とマーケットに戻り、流動性の高い日本株市場に向かったのでしょう。

買わざるを得ない海外投資家は指数構成銘柄のような流動性が高い大型銘柄を、目をつぶって買っている面が大きかったのではないでしょうか?

いわば値段だけをつけに行く相場で、多くの投資家も追従して買い上げた末の大幅調整だったと思われます。

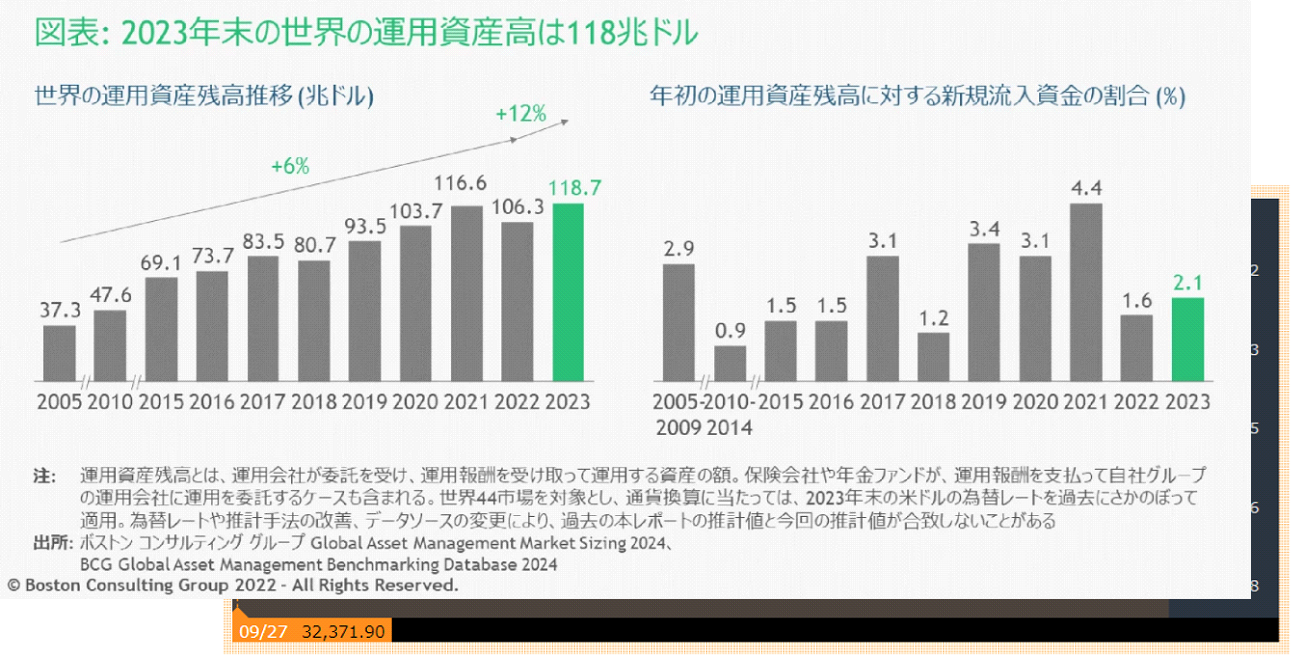

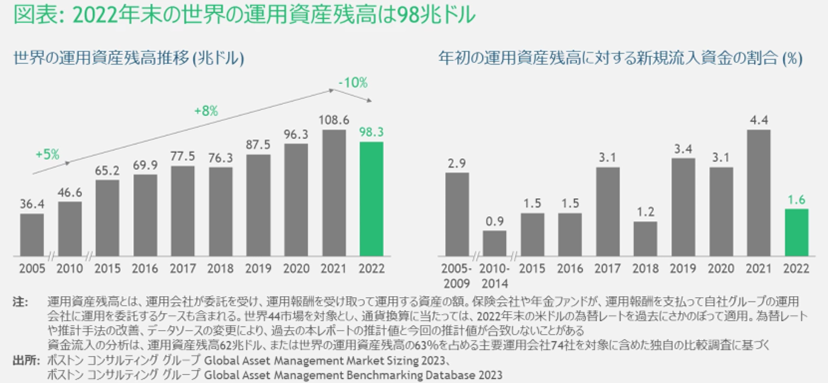

ボストン・コンサルティング・グループ(以下、BCG)は、グローバルアセットマネジメント・レポートとして、資産運用市場と運用会社の動向についてまとめたレポートを毎年発行しており、本年のも2024年版として5月21日附で「AI and the Next Wave of Transformation」を発表しました。

そこには昨2023年における世界規模での運用資産の回復がハッキリと示されております。

即ち、世界資産運用市場: 2023年末の運用資産残高は118兆ドル、前年比12%増 日本は5.8兆ドル、17%増と報告されております。

さて、私は日本株市場が、このような荒っぽい値動きを繰り返す原因として、特に海外投資家に、以前のような日本株の運用体制が構築されていないのではという懸念があります。

業界の裏話のようですが、長い、長い日本株不遇の時代に、日本株を扱う関係者も同様に不遇の時代を過ごしてまいりました。

こんな状況を回復させるまでには、いささか時間が掛かるかもしれません。

偶然ですが、7月2日附、日本経済新聞の一目均衡というコラムに、同社の欧州総局、大西康平記者が同様な懸念を表明されております。

人材難の「日本株投資家」、資本効率改善で復活なるか(要約)

地に足がついた投資が呼び込まれるには、いま少し時間が掛かるとしたら、値動きの荒い相場がしばらく続く可能性が大きいものと考えられ、まだまだ投資家の一喜一憂は続きそうです。

<参考>

[2024.9.30 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

【流通市場】

● 立会場廃止、全取引システム化(1999年4月30日)

● 完全週休2日制スタート(1988年2月4日)

立会場廃止により取引所の花形であった場立ち(ばたち)が一掃され、その取引は全てシステム化されました。当時、兜町の古老からは場味(ばあじ)が読めなくなったとの嘆き節が聞かれました。

完全週休二日制の導入は、証券界の労働環境改善という意味もありますが、実務的には同日決裁がなくなった点が思い出されます。当時、土曜日には決済執行がなかったことから、水、木曜日の取引決済は翌週の月曜日に集中して、取引によっては顧客口座が資金不足に陥ることがありました。

【仲介業者】

● オンライン専業証券の登場

● 銀行系証券の発足と発展

ネット取引が普及し、顧客にとって仲介業者の選択肢が大きく広がりました。加えて日本版金融ビックバンにより自由化された取引手数料の一段の低減と、取引の迅速化が進みました。 1998年11月24日、山一證券の自主廃業に端を発した四社体制の崩壊後、銀行系証券がそれに取って代るように勢力を拡大し、現在では五社体制とも称されるようになりました。

【管理監督】

● 免許制から登録制へ(1998年12月1日施行)

● 金融庁の発足(2000年7月1日)

「箸の上げ下げまで」と揶揄された大蔵省の管理監督が続いた時代から、証券業界が自助努力により自らを律する時代へと大きく転換しました。 一方で固定手数料制等、業界保護の諸制度が撤廃され、競争が促進され、その最終章が金融庁の発足でした。

【決済機構】

● 証券保管振替機構発足(1991年10月9日)

● 株券電子化開始(2009年1月5日)

集中決済の進展により、証券会社での株券保管、店頭での株券や現金の出し入れ等々が一掃され、不正や事故のリスクが大幅に減りました。

【その他】

● 金融ビッグバン

1996年に橋本内閣が打ち出した「日本版金融ビッグバン」は、フリー(自由)、 フェア(公正)、グローバル(国際的)の3つの原則を掲げ、2001 年までに東京市場 をニューヨークやロンドンと並ぶ国際的な金融・証券市場とすることを目指すものでした。

基本的考え方

○明確な理念の下での広範な市場改革

本改革は、Free、Fair、Globalの3原則に照らして必要と考えられる改革を全て実行。

○利用者の視点に立った取組み

各審議会の報告書の主な内容は、利用者の立場に立った改革という観点から、月刊資本市場(公益財団法人 資本市場研究会)の 2024年1月号(No. 461)の巻頭に日本証券業協会会長 森田 敏夫氏による『これからの証券市場を展望して』と云う一文が寄せられております。(要約は筆者)

Ⅰ 投資家・資金調達者の選択肢の拡大

Ⅱ 仲介者サービスの質の向上及び競争の促進

Ⅲ 利用しやすい市場の整備

Ⅳ 信頼できる公正・透明な取引の枠組み・ルールの整備

・・・の4つの視点を網羅。

○金融システムの安定

本改革の実現に当たり、金融機関の不良債権問題の速やかな処理を促進するとともに、我が国金融システムの安定性確保とこれに対する内外からの信頼確保に万全を期することとする。

(金融庁HPより)

この大きな変革により、顧客に提供可能な商品が一気に多様化し、同時に手数料競争に突入しながらも、証券業は相当に厳しく自らを律することが求められる金融業に生まれ変わっていきました。

また、あまり話題には上りませんが、従来の証券会社における国際業務が「日本株の海外投資家への販売」という輸出中心であったのに対し、「外国の株式の国内投資家への販売」という輸入業務にも業容を拡大していったのもこの時代です。

1980年代以降は年金基金や保険会社などの機関投資家に加えて海外投資家の参入も進み、内外の資金流入が日本の証券市場を多様化し、さらなる国際競争力を高める・・・・・・はずでした。

月刊資本市場(公益財団法人 資本市場研究会)の 2024年1月号(No. 461)の巻頭に日本証券業協会会長 森田 敏夫氏による『これからの証券市場を展望して』と云う一文が寄せられております。(要約は筆者)

1.国民の資産形成支援の強化

2.SDGsの達成に向けた取組み

〜サステナブル・ファイナンスの推進〜

証券業界における当該分野に関わる専門家不足を見据えて、2023年7月、「サステナブル・ファイナンス推進宣言附属書」を改訂し、サステナブル・ファイナンスに関する市場関係者の人材育成強化に向けた取組みを推進することを明確化にした。

3.スタートアップ育成の支援

協会では、特定投資家向け銘柄制度(通称J-Ships)を2022年7月に創設、特定投資家と呼ばれるプロ投資家に、一定条件の下、証券会社が非上場企業の株式等の勧誘を行うことを可能とした。

4.デジタルトランスフォーメーション(DX)の促進

目論見書や投資信託の運用報告書など、交付書面の原則デジタル化の実現に向けた体制作り。

サイバーセキュリティについても、会員証券会社に向けて、様々な研修を行う。

5.高齢化社会に対応した金融サービスの実現に向けて

協会では、高齢化社会に対応した資産運用・管理や代理人等取引のあり方について、任意代理等の法的制度に関し、今後、一定の方向性が見出せるよう取り組む。

6.コンプライアンス相談窓口の設置

2023年9月、協会に「コンプライアンス相談窓口」を設置。同時に、様々なコンプライアンス上の規制、特に既存のルールに、形式的になっているものや時代遅れのものなどがあれば、スクラップアンドビルドにも取り組んで行く。

年頭にあたり、証券界の課題を実務的に簡潔にまとめておられますが、長期的な課題に組み直すと下記の四点が浮かび上がります。

1. デジタル社会への対応

◆<ロボ・アドバイザー>

主としてオンライン経由で、①顧客の年齢・年収・保有金融資産・投資目的・リスク許容度等のプロファイリングを実施し、②それに基づく運用方針に沿った、ETF・投信等による投資一任等による資産運用を提供するサービスです。

顧客にとって、一部富裕層や機関投資家が享受してきたような高度な投資助言サービスを低コストで少額から受けることができます。

富裕層にとっても、ロボ・アドバイザーを併用することで、担当者の個性に依存しない、より中立的なサービスを受けることが期待できます。

◆<個人金融資産管理(Personal Financial Management:PFM)>

銀行、証券、クレジットカード、電子マネー、ポイントカード等の情報を収集し、家計簿を作成するサービスです。

ばらばらの金融機関に存在する各種情報を自動的に収集・統合して顧客に提供するPFM は、多様化する金融チャネルを利用する個人にとり、大きな武器となります。

退職後の生活資金管理、公的年金や住宅ローン、子弟向きの積み立てなどの情報が集約されるとすれば、実際の課題解決を提供することが出来る業者には優位性が見られそうです。

◆<個人向けトレーディングツール>

機関投資家、特にヘッジファンドが駆使するようなアルゴリズム・トレーディングを個人向けに提供するサービスや、

AIによって価格変動パターンを認識してし、自動取引アルゴリズムを生成するサービスもみられます。

◆ <SNSの参加者間で投資関連情報を共有するソーシャル・トレーディング>

参加者間で様々な投資関連報を共有する「コミュニティ型」と情報共有する他者の投資戦略を真似る「コピートレード型」が現れております。

前者には参加者間で広く情報を集めることで、企業収益の予測を行うものもあり、その優位点はアナリストや証券会社の偏り:バイアスが影響しない予測にあるでしょう。

後者には参加者が銘柄や投資成績といった情報を開示し、参加者間で取引情報が公開・共有され、投資成果の高い参加者の取引を真似ることができるものです。

◆<モバイル証券の登場>

スマートフォンの普及を背景として、そのアプリ上でのサービス提供に特化した証券会社が登場しています。

米国では、2013 年創業の Robinhood がスマートフォン上で手軽に株式を売買できるサービスを提供していますが、SNSなどで話題となっている株が集中的にモバイル証券経由で頻繁に取引され、株価が暴騰・暴落する現象、いわゆる「ミーム株(はやり株):Meme Stock」という市場混乱要因を生み出したことは記憶に新しいところです。

◆<小銭、ポイントの自動積立>

買い物時のお釣りやポイントを、あらかじめ指定した ETF や投資信託で自動的に積み立てるサービスも無視できないサービスです。

◆<ブロックチェーン>

決済・インフラ分野において、ブロックチェーン技術の金融市場インフラへの適用が検討されています。

ブロックチェーン自体は暗号資産(Crypto Assets)で脚光を浴びましたが、証券決済においてこの考え方を導入しようとの試みが検討されておりますが、 課題は多いようです。

<参考>

[2024.8.6 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

株主総会がネット配信される時代となり、また開催日の集中が避けられる傾向から、複数社の総会を“観戦”することが可能となりました。

私も数回、株主総会の事務方を担ったことがありますが、膨大な想定問答集を作成するために担当部署を走り回り、会場のレイアウトやスタッフの配備に頭を悩ませ、株主向けの記念品に気を配り、総会当日の突発事項に瞬発力を試されと、本当に無事に終了した時の開放感は今でも忘れられません。

特に昔の荒れた株主総会では、記念に配布された紅白饅頭が経営陣に投げつけられ、株主同士の大乱闘が始まり、「議長!」「異議なし!」「議事進行!」といった罵声が飛び交う中、やっと議決にたどり着くという壮絶なものもあったようです。

近年は、開かれた株主総会を標榜する企業も多く、さらには、いわゆる物言う株主/アクティビストによる株主提案も増えて、株主総会は活性化する傾向にあり、旧態然としたシャンシャン総会や、荒れる株主総会の時代と比べれば、本当に“観戦”という言葉が適切に思える時代になりました。

現在の典型的な株主総会の議事進行では、経営側による経営方針・実績・中期計画等の説明、決議事項の審議/決議の後に、株主との質疑応答、即ち株主の「ご意見拝聴」となりますが、一般株主も声を上げる機会が各段に増えております。

数年前、某外食チェーンの株主総会の席で、「私にも言いたいことがある!」と宣言の上で質問に立った初老の紳士が、「優待券の額面が300円から500円になった、使い勝手が悪い事この上ない!」と大真面目に叫んだ場面には失笑いたしました。

少なくとも、株主総会で議論される話題ではありませんし、この株主が資金不足やハゲタカによる買収と云った、企業の危機存亡の事態に向き合ってくれるものとも思えません。

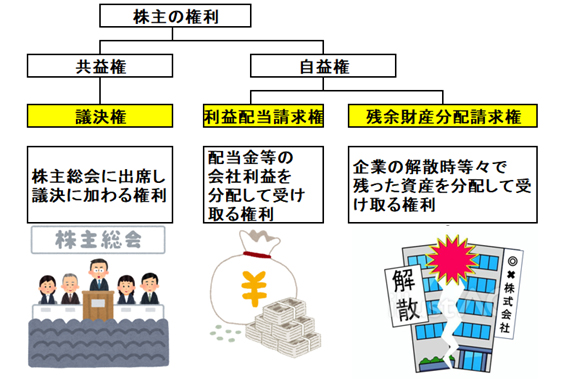

ところで、この株主優待制度、意外に多くの方が誤解している様子ですが、株主の基本的な三つの権利、①株主総会に於ける議決権、②配当金等々の利益配当請求権、③会社解散時等々の残余財産分配請求権、と同等な“株主の権利”ではありません。

あらためて確認しておきますと、株主優待とは、企業が一定数以上の株式を保有する株主に対して、自社商品やサービス、割引券などの特典を提供する制度です。

ちょっと穿った見方をすれば、その企業が株主に対して、株式保有の「謝礼」として、自社商品を贈呈する日本独特の慣行とも言えます。

とは言え、多くの日本の個人投資家にとって魅力的な投資要因となっているのも事実で、投資家の投資行動への影響には下記の三点が上げられます。

世界の何処かの国に、日本と同様な株主優待制度が存在するかもしれませんが、浅学にして私はその実例を知りません。

特にアメリカの企業は、企業の収益を配当金や自社株買いによる株価上昇を通じて株主に還元することに重点を置いていますし、ブローカーが実施するならまだしも、企業自らが優待品やサービスで株主を引き付けるという理屈は企業プライドが許さないでしょう。

私も米国企業の債券発行にあたり、日本国内では景品を付帯しての販売を提案したことがありますが、そんなことをしなければ売れないのか、と発行体の賛同が得られず、引受業者として別途、景品を用意した経験があります。

ただ、企業によっては大規模な年次総会を開催し、株主を招待しております。

その代表的な例がバークシャー・ハサウェイ社で、ネブラスカ州オマハで開催されるこの年次イベントでは、世界中の投資家や市場関係者が注目する中、同社を率いるウォーレン・バフェット氏がロック・スターの如く登壇し、投資、経済見通し、人生について語るのを株主が直接、聴ける貴重な機会を株主に提供しています。

コロナ禍以前には、カリスマ経営者と云われるようなトップを有する日本企業も、総会に付随して懇親会のようなイベントを催していました。

それでは、米国企業が高慢で株主の長期保有に関心は無いのかというと、そんなことはありません。

これも証券界の古老に伺った昔話ですが、1960年代のアメリカの主要企業では株主政策として、初めて株主になった方には感謝状が、不幸にして売却した株主には遺憾の意を伝える書状が発送されたそうです。

さらには、直接に株主を訪問しての企業広報を長期間に渡り実施していた企業もあったそうです。

市場や株主数、証券の保管システムが大きく異なる現代ではなかなか考えられませんが、それでも株主の維持には多大な努力が為されていたと理解してよろしいでしょう。

歴史的に、このような投資家を大切にする企業の姿勢が、アメリカ企業の透明性を担保し、情報の非対称性を低減し、優良な株主を維持しているとすれば充分に立派な経営哲学ではないでしょうか。

株主優待、それは株主向けの宣伝であり、株主の取り込みであり、市場に提供されるある種の甘味料:スウィートナーでしょう。

しかしながら、株主の公平性と云う観点からみると、いささか誤解を招く慣行とも云え、私も実務で経験しておりますが、一部の海外投資家からは疑問視されていることも事実です。

その懸念を解消するために、近年では株式を保護預かりする銀行や証券会社の保管機関、いわゆるカストディアンの裏方が、金券ショップなどで換金して最終投資家に戻したり、食料品などを公共機関やボランティアに提供する了解を取ったりと、可能な限り株主の利益に供するよう奔走しているようです。

ただ、幸いな事に(?)、株主優遇制度に対し異議を表明する、或いは法的紛争に発展させる海外機関投資家を耳にした事がありません。

少額の経費で個人投資家を引き付け、企業の長期的な株主基盤を安定させ、かつ株価の下支えを図れるとしたら、多少、灰色の領域だとしても、目をつぶるという大人の対応でしょうか。

株主優待実施企業数は、リーマン・ショック直後(2009~2010 年)を除き、おおむね増加基調にありましたが、2019 年をピークに頭打ちとなり、2022 年 9 月時点で、日本では全上場企業の約 4 割に当たる 1,463 社が株主優待を実施している様子です。

また、足元では株主優待の新設企業数を廃止企業数が上回ており、廃止理由として公平な利益還元を上げで、機関投資家や外国人投資家への目配りを感じます。

ただ、株主優待廃止時には一時的に株価が下落したり、株主数に変化が現れたりする傾向がありますが、同時に増配や自社株買い等を公表して下落幅が小さくなる現象もみられます。

<参考>

[2024.6.27 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

風が吹くと砂ぼこりが立ち、砂で目を傷める人が増える。

▼

目を傷めた人は三味線を弾くから、三味線に張る猫の皮が不足する。

▼

猫が不足すればネズミが増えて、あちこちの桶が齧られるから、桶屋が儲かる。

江戸時代の浮世草子が元ネタと伝えられますが、毎度のことながら先人の知恵には感服するばかりです。

最近では、NHKでも*“蝶の羽ばたきが、巡り巡って竜巻を起こす”という意味で、バタフライ・エフェクト(Butterfly Effect)なる小洒落た英語を使っておりますが、意味は同じようなものです。

(*NHKホームページより)

本稿のテーマである地政学的リスクも、実はこのような不確実性の下に発生する事象の連鎖効果と言えるかもしれません。

ある特定の地域が抱える政治的・軍事的な緊張の高まりが、地理的な位置関係により、その特定地域の経済、もしくは世界経済全体の先行きを不透明にするリスクのこと。地政学的リスクが高まれば、地域紛争やテロへの懸念などにより、原油価格など商品市況の高騰、為替通貨の乱高下を招き、企業の投資活動や個人の消費者心理に悪影響を与える可能性がある。

【出典:野村證券、証券用語解説集より】

兜町の古老から聞いた相場格言に「遠くの戦争は買い、近くの戦争は売り」というものもありました。

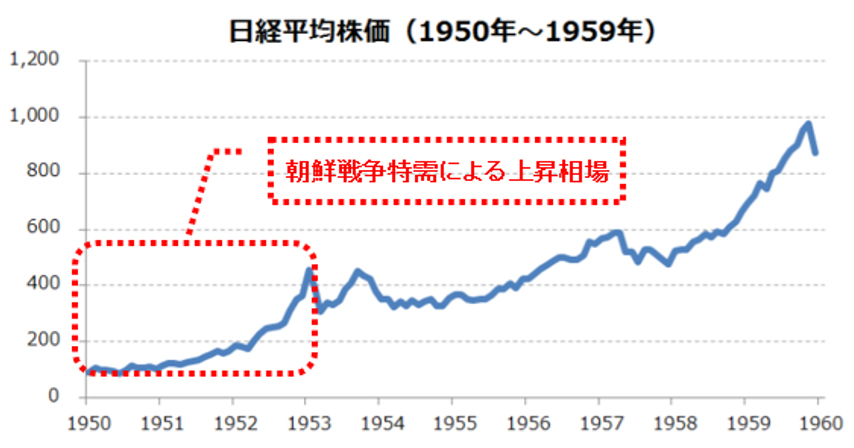

その古老が回想するのは、1950年に朝鮮半島で勃発した朝鮮戦争による物資・サービス需要が巻き起こした大相場でした。

さて、いろいろな地政学的事象が日本の経済や金融市場に与える影響は、概ね以下の四点にまとめられます。

さて、上記四点は一般的な地政学リスクを網羅的にまとめたものですが、より具体的に2024年のグローバルな政学的リスクはどこにあるのでしょうか?

1998年に設立された、地政学的リスクを専門に扱うコンサルティングファーム、ユーラシア・グループ(Eurasia Group)は毎年、その年の10大リスクを発表しております。

2024年版の冒頭、本年の大きな課題として三つの局地的紛争を挙げ、その問題点を整理しています。

以上の三つの争いを、先の「地政学的事象が日本の金融市場に与える影響」四点に当てはめると、こんな結論が導かれます。

こんな影響が考えられますが、具体的な紛争ではなく、一国の政策から地政学的リスクが浮かび上がるケースもあります。

今年に入ってからの急激なドル円相場の変動には、日米の景気動向や金利差などで説明する市場関係者が大多数ですが、その動きを地政学的に説明しようとする方もいらっしゃいます。

株式会社 武者リサーチ代表の武者陵司氏は、そのレポートで円安の原因は地政学的リスクにありと指摘されております。

この円先安観はどこから来ているのだろうか。それは地政学、米当局の意志としか考えられない。昨年6月、11月の米財務省による為替監視リスト(中国、ドイツ、マレーシア、シンガポール、台湾、ベトナム)から、対米貿易黒字第5位の日本が外れた。中国・台湾・韓国という地政学的危険地帯に集中しているハイテク製造業の産業集積を安全な日本に移転するしかない、という覇権国米国の国家戦略遂行の手段が、この超円安の背骨にあると考えざるを得ない。

【武者リサーチ2024年05月14日附 ストラテジーブレティン 第353号】

世界的なサプライ・チェーンからの中国排除という米国の政策に伴い、東アジアにおけるハイテク製造業のハブを中国、韓国、台湾から日本に戻すための円安進行というシナリオは、現時点では肝心要の日本における半導体産業の定着や発展が不透明なものの、なかなかに説得力ある論説で興味深いものです。

地政学的リスクの金融市場への影響は、ある程度パターン化しているものもあり、それに対する反論も多数見られます。

例えば、安全資産としての円という前提に疑問を呈する経済の専門家は多数いらっしゃいますし、過去の円高過程で、多くの日本の製造業は海外での生産設備増強で対応力を強化してきたはずです。

それにも関わらず、短期的に金融市場は、あるパターンで動くという前提を念頭に置いておくべきでしょう。

しかしながら、地政学な分析に留意して長期的な視点を得るならば、短期的なショックに動揺して判断を誤るような事態は避けることが出来ます。

そのような地政学的知見を身に着けるためには、日本だけでなく、海外のメディアや外国政府の動向に注視する必要もありますが、限られた時間や言語の問題で、なかなか難しいかもしれません。

それでも、地政学的考え方を身に着けようとする訓練は、金融市場に関わる方々には必須とも言えます。

こんな書籍から始めてみては如何でしょうか?

「13歳からの地政学―カイゾクとの地球儀航海

/田中 孝幸(著)」

本書では米国の地政学的優位性につき、こんな指摘をしております。

● 世界の貿易はほとんどが海を経由し、海を支配する米国が世界の仕切役になっている。このため米ドルが世界中の貿易の大半で使われる。

● 米国は自国通貨で物を買うことが出来るので、豊かになっている。

● 米国が超大国になったのは地理的条件に恵まれている事が大きい。

“13歳からの”と銘打つ本書ですが、20歳でも40歳でも60歳でも地政学的な考察に触れる機会を与えてくれる良書です。

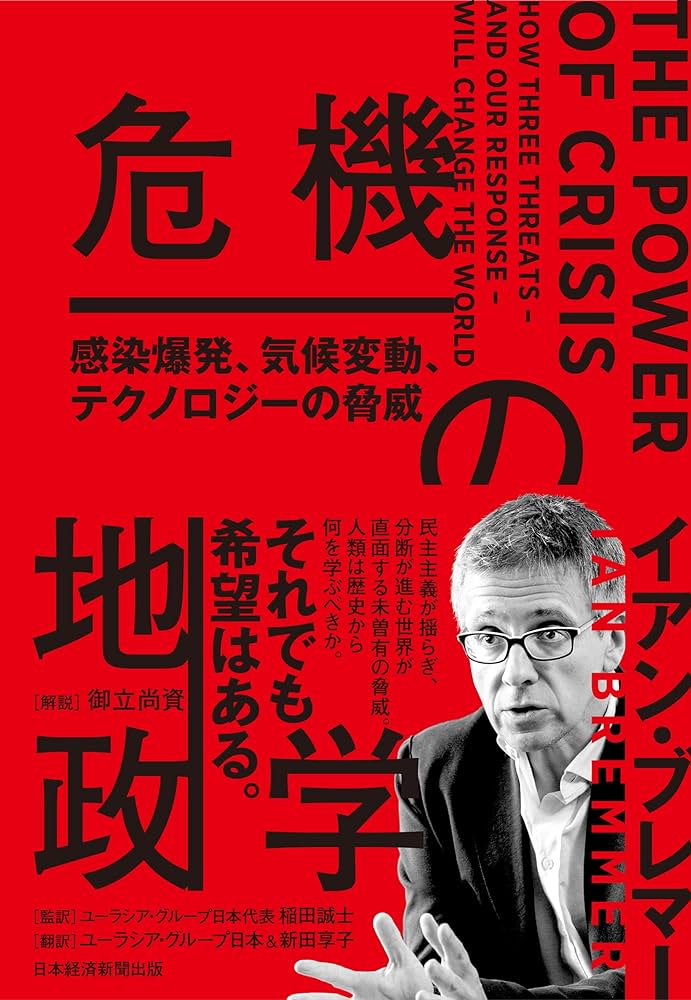

「危機の地政学/イアン・ブレマー (著)」

著者のスタンスは、混迷する世界情勢の中で如何に最適解を求め国際協調を探るかというもので、米国というグローバルな盟主なき世界で、先進諸国が経済支援も含め諸々協調し、危機に対応すべきという主張です。

<参考>

[2024.5.21 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

昨年、2023年の米国株式市場は荒れ模様でした。

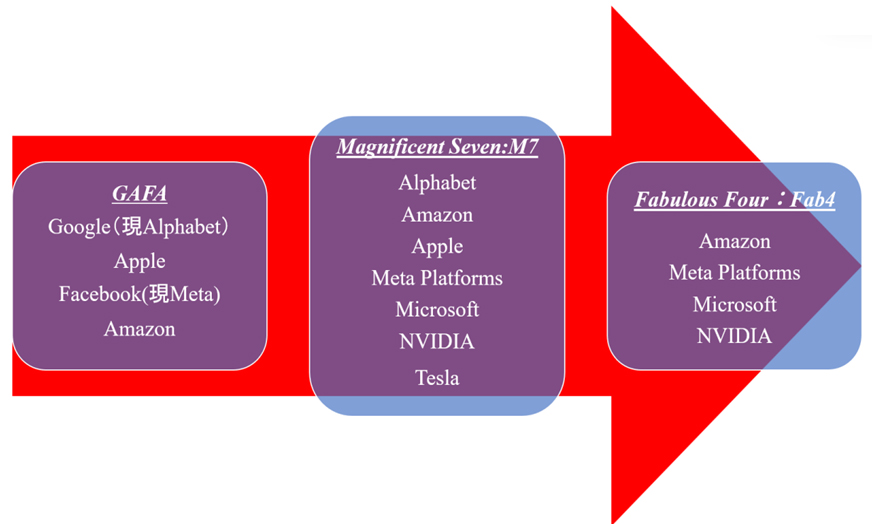

コロナ特需の賞味期限は過ぎ、FRB(Federal Reserve Board:連邦準備制度理事会)主導の金融引き締めが急速に進み、3月にはシリコン・バレー・バンクの破綻という要因もあり、悲観的な雰囲気が充満する市場でしたが、Magnificent Seven:M7と称される7社が突出して脚光を浴びました。

投資家の大きな成長期待が寄せられた当該7銘柄に投資資金は集中し、米S&P500種株価指数構成銘柄による時価総額の3割を占めるまでに株価は高騰し、機関投資家も市場に負けまいと買いを入れ、いわば正のスパイラルが出現し、NYダウは年末に向けて大きく上昇しました。

最近では、そのM7からビジネスに暗雲が漂う三社を除いたFabulous Four:Fab 4との呼称も定着しつつあります。

少数企業への取引集中状態を、市場関係者がキャッチ―な呼び方で囃し立てる様は、やはり投資家の眼を少しでも呼び込もうとする業界の性(さが)でしょうか?

GAFA➡Magnificent Seven:M7➡Fabulous Four:Fab 4との変遷、日本語でガーファ➡マグニフィセント・セブン:エム・セブン➡ファビュラ・フォー:ファブ・フォーと口に出してみると、なにやら日本の証券人のセールス・トークも、一段と高度で洒落たものと錯覚しかねません。

しかしながら、一部の新聞・雑誌ではMagnificent Sevenを「神セブン」と、何処かの安手のアイドル・グループを想起させたり、Fab 4をファブ・フォーとだけ記してこちらも韓国のダンス・グループのように記載したりする例も散見されました。

無論、Magnificent Sevenは映画「荒野の七人」、さらにはその原作たる黒澤明の傑作時代劇「七人の侍」を念頭に置いたものですし、Fabulous Four:Fab 4はビートルズの四人を意識したものです。

若い記者諸氏の無知を笑うより、「時代は変る」、The Times They Are a-Changin’ という感慨を深くするばかりの私です。

閑話休題

そんなITやAI企業の話題ばかりに埋もれて、ユニークな企業や知られざる世界企業が隠れているのもアメリカの市場です。

そんな、企業の一社を紹介してみたいと思います。

この間、世界的な人口増、新興国の台頭、地球温暖化の影響、商品市況の高止まり等々の要因から、世界的に食糧問題がクローズアップされ、その需給が国際的に議論されていた時期でもあります。

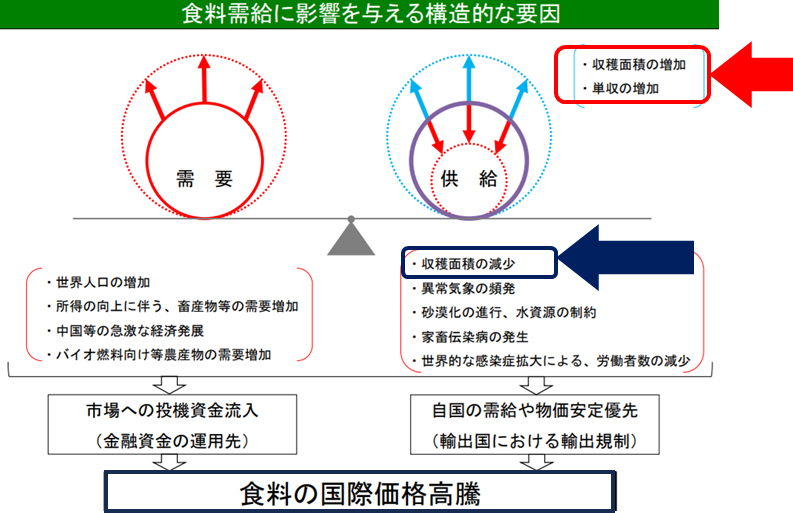

わが国でも活発な議論が交わされており、その主役たる農林水産省は令和3年(2021年)3月に『世界の食料需給の動向』とする報告を公表しており、その中で供給面での課題として、「収穫面積の増加」と「単収*の増加」の二点を上げております。

(注* 単収とは一定面積当たりの収穫のこと。)

【農林水産省「世界の食料需給の動向」令和3年3月】

その一方で、供給面での問題点として「収穫面積の減少」が上げられおり、目先の食糧供給増には、既存の耕作地で効率的に増産を図るという解が浮かび上がります。

一方、コンサルティング会社、アーテリジェンス社の報告によると、農業を取り巻く環境変遷として次の二点を上げております。

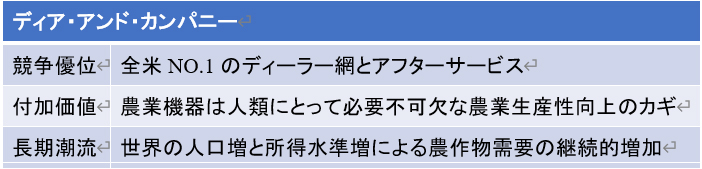

この二つの課題を徹底的に追及して持続的成長を獲得した企業がディア社なのです。

同社は大型農場の中で駆動する自社の農機具に搭載したセンサーで農場、耕作フロント、機械のデータ等々、具体的には土壌分析、耕作の進展具合、局地的な気象情報、機器のメンテナンス情報等々を自動的に収集、クラウドへ自動アップロードしてプラット・フォーム上で管理・分析するというサービスで、農場主が何時でも何処でも農場管理を可能とし、最も効率的な農場運営の方向性を提供します。

また、同じデータを顧客と同社が共有することにより、製品の性能向上ばかりでなく、膨大な農業生産現場のデータが蓄積され、顧客にさらなる最適解を提供することを可能とします。

たとえば穀物の苗を植える際に、その土地で、どの程度の密度で、どのくらいの間隔で植えていくか等々の精緻な耕作プロセスを人口知能:AIで分析して提案させるのです。

AI による分析には、農地や作物、さらにはその土地の天候まで膨大なデータが必要ですが、ディア社はその主力製品である農機具を通じて、世界中の農場現場から、そのデータを蓄積しているのです。

この手法は精密農業(Precision Farming)と呼ばれますが、その定義は、国際的に様々な解釈が存在するようです。

全米研究協議会(United States National Research Council)では「情報を駆使して作物生産にかかわるデータを取得・解析し、要因間の関係性を科学的に解明しながら意思決定を支援する営農戦略体系」としています。

イギリスの英国環境・食料・農村地域省(Department for Environment, Food and Rural Affairs)では「一つの農場内を異なるレベルで管理する栽培管理法」と定義しています。

ちょっと、世界共通な御役所仕事のようで分かりにくい表現ばかりですが、わが国の主要農機具/建機メーカーのクボタが精密農業を、「データを活用することで、肥料、薬剤、水、燃料等のコストを最小化し、収量の最大化を目指す営農技術。加えて、食味や品質向上、トレーサビリティ、ノウハウの伝承、重労働の軽減も叶える」と非常にわかりやすく定義しております。

皆様もワイン生産の現場で、少しだけ離れた農場で出来たブドウから出来上がったワインに大きな差が生まれることもあるという逸話を耳にしたことがあると思います。

それだけ複雑で多様なばらつきのある農場に対して、データ記録に基づく詳細な管理を実施し、土地を傷めずに、収穫と品質の向上および環境負荷軽減などを総合的に達成しようという農場管理手法と言えるでしょう。

従ってディア社は、農機具メーカーでありながら、膨大な一次情報を蓄積してAIを活用し最適解を顧客に提供しつつ、持続可能な企業として、農業の自動化等々に向けて技術革新を進める最先端企業なのです。

農林中金バリューインベストメンツ常務取締役、最高投資責任者:CIOの奥野一成氏はディア社に投資するにあたり下記のような仮説を立てました。

しかしながら、会社訪問時に「精密農業」という言葉が同社のスタッフから頻繁に出されたため、全く違う分野での競争優位性に気付かされたと述べておられます。

このあたり、アメリカの産業界の懐の深さでしょうか?

過去180年以上に渡り、農業機械中心に成長してきたディア社という伝統的企業ですが環境の大きな変化に対応して、さらなる成長を遂げようとしております。

<参考>

[2024.4.19 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

これも古参の金融関係者ならば御記憶でしょうが、昭和30年代の株式ブームに沸く証券会社の店頭に「ダウを買いたい!」という客が現れたという笑い話がありました。

ダウ平均の一本調子な上昇に浮かれた俄か投資家が、在りもしない商品を買いに来たという、素人を嘲笑するような、いささか悪意のあるものでした。

指数関連の金融商品が市場で多数取引される現代において、若手の金融人諸氏には、この話のどこが面白いのか、全く理解できないかもしれません。

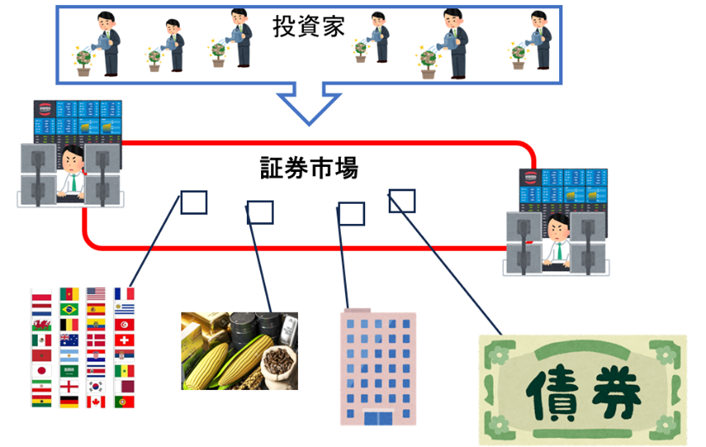

このような金融商品が数えきれないほど出現して、市場の多様性と規模が拡大したこの半世紀ほどの間に、どのような動きがあったのでしょうか?

この間、世界の金融市場を牽引してきた米国、その動きを振り返ってみましょう。

1929年10月24日(木曜日)、ニューヨーク証券取引所の大暴落に端を発した大恐慌以来、米国では金融機関に対する規制を強化/維持して、その安定性を確保してきました。

政府がお墨付きを与えることにより、米国の金融機関は厳しく制限されながらも保護され、「3%で借りて、6%で貸し、午後3時にはゴルフに行く。」、3-6-3の法則と揶揄されたほど、安定的で競争もない業界が築かれたのです。

しかしながら1970年代後半から、インフレや経済の低迷という外部環境の変化から、リスクヘッジ手段として金融派生商品が注目を浴び始めます。

その背景となったのが、今日も良く知られている二つの輝かしい金融理論でした。

この流れの中で登場してきた新しい金融商品を、いくつか振り返ってみましょう。

古くは米や綿花等の農作物を対象とした先物取引から発達し、1990年前後からは、株式、債券などの金融商品を対象とした先物取引、オプション取引、スワップ取引などが活発に取引されるようになりました。

さらには、ヘッジ目的よりも、積極的なポジション構築や他の金融商品との組み合わせにより利益を追及する手段として活用され始めました。

近年では、天候(降雨量や降雪量、気温など)を対象とする「天候デリバティブ」や、信用力などを対象とする「クレジット・デリバティブ」なども登場しています。

企業などが有する資産を特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)等に移管、SPCはその資産を担保に証券を発行し、投資家に販売します。

原資産は基本的に定期的に継続的な収入が得られるものと判断できれば、商業用不動産担保ローン、住宅ローン、自動車ローン、リース、クレジットカード、病院収入、著作権収入等、幅広く求めることができます。

ちょっと特殊な例ですが、1997年、ロック・ミュージシャンのデヴィッド・ボウイは、自身の著作権収入を担保に利回り7.9%の10年債を発行し、そのすべてを保険・金融大手のプルデンシャル・ファイナンシャルに売却して、5,500万ドルを入手しました。市場ではBowie BondとかZiggy Bondと呼ばれ、大きな話題となりました。

投資先もグローバルに選べ、米国、日本といった先進国以外にも新興国や地域、あるいは金や石油などの資産に手軽に投資ができるようになりました。

*********************************

さて、このような金融商品も俯瞰しながら、この半世紀の変革における重要事項を、私なりにまとめてみました。

Microsoft、Windows革命の前夜、手元のこの小さな計算機が縦横無尽に活躍したのは、石器時代の出来事のようです。

パーソナル・コンピュータの発展により、複雑な計算が机上で簡単に実行でき、過去のデータもネット経由で簡単にダウンロードして処理できる時代となり、金融の現場は大きな変革を遂げました。

金融工学という学究の世界でも、大きな成果が生み出され、2013年のノーベル経済学賞が、「資産価格の実証分析に関する功績」として、ユージン・ファーマ(Eugene F. Fama)、ラース・ハンセン(Lars Peter Hansen)、ロバート・シラー(Robert James Shiller)という三人の米国の研究者に授与されたことは、その証左でしょう。

さらには、ブロック・チェーンの可能性として議論される効率的決済や、ビット・コインに代表される暗号通貨(Crypto Currency)も、IT革命が背景にあってこその課題でしょう。

<参考>

[2024.3.19 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

「ITトレンドEXPO」公式サイト:https://it.expo.it-trend.jp

『SAKIX(サキガケ)』ソリューションサイト:https://sakix.jp/

※『SAKIX(サキガケ)』『WITH-X(ウィズクロス)』『COMBI-X(コンビクロス)』『KIZUNA-X(キズナクロス)』『FOR-X(フォークロス)』は、当社の登録商標です。

日本でも「金儲けは悪いことですか?」と言い放った投資家がいらっしゃいましたが、もちろん、強欲も金儲けも悪いわけではなく、ルール違反が悪いのです。

さて、この映画の冒頭、主人公が朝一番でセールス・フロアーの自席に着くと、ニューヨーク証券取引所のオープニング直前に、フロアーのスピーカーから「よく聴け、特に新入りども!日経指数が大幅上昇で終わっている、寄り付きから日本人は強気で来るぞ!」と大音響でセールス・マネージャの激が飛ばされます。

私は米国で本作をリアルタイムで鑑賞しましたが、劇場の暗闇の中で、アメリカの証券マンが日本の市場動向を意識する描写には、びっくりさせられたことを昨日のように思い出します。

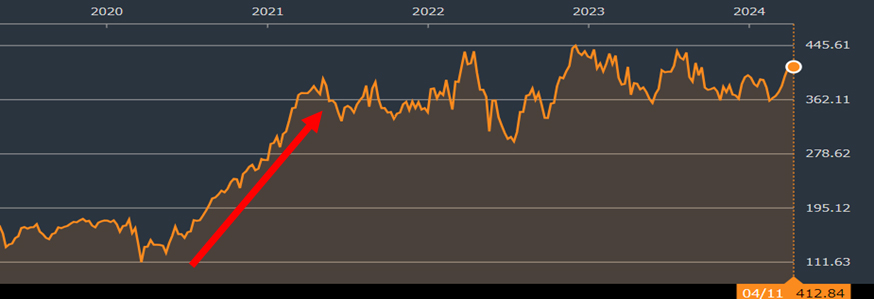

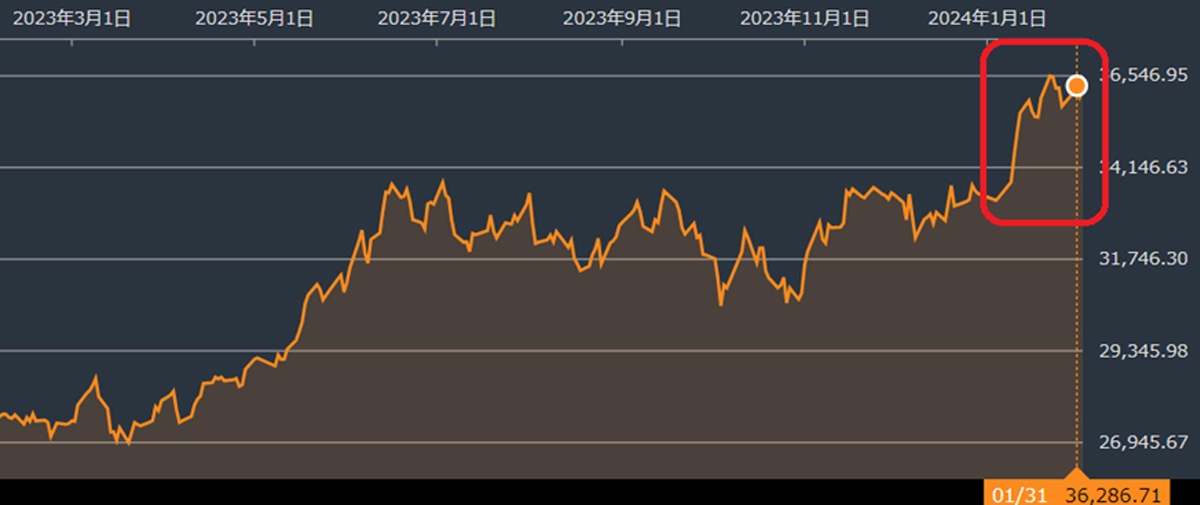

クリスマス休暇のシャンパンが抜けきらない米国の証券関係者の眼に、2024年初頭の日本株急騰は、どのように映ったのでしょうか?

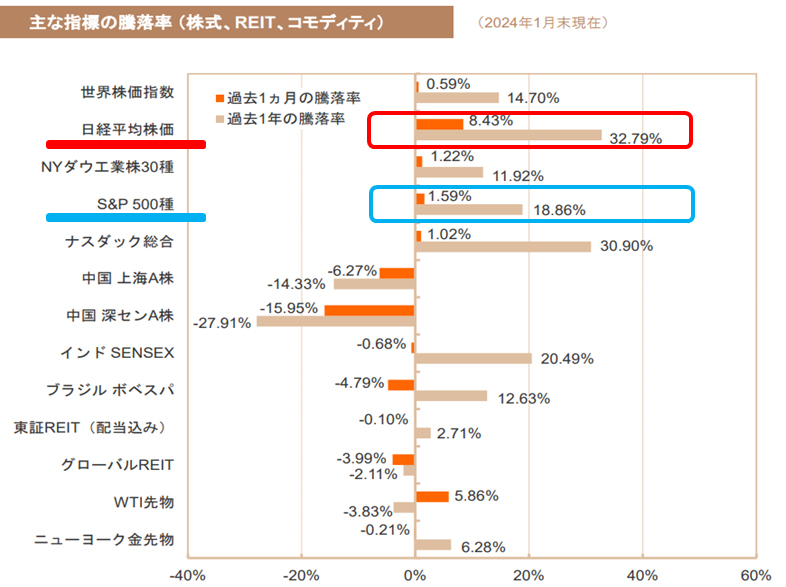

大発会こそマイナスのスタートで冷や汗をかいたものの、月中は一本調子の上昇が続き、結局、月間の上昇率は8.43%となりました。

この間、米国では、各種経済指標の発表に一喜一憂したり、連邦公開市場委員会(FOMC)の動きに疑心暗鬼となったりしましたが、メタやアマゾンなどの好決算銘柄が市場を牽引し、S&P500指数とNYダウは史上最高値を更新、結局、月間で主要3指数はS&Pの1.59%を筆頭に、いずれも1%台の上昇でした。

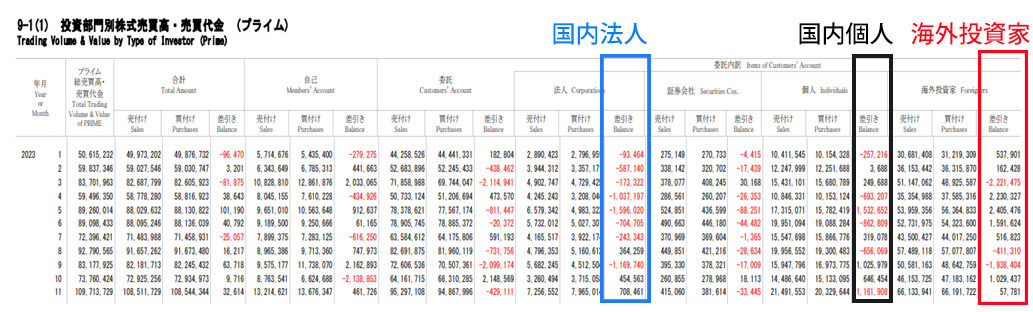

投資主体別にその動向を見てみますと、東京証券取引所が発表する『投資部門別売買状況』に、月間を通じて、2兆3,500億円の国内法人と個人の売り、2兆円の海外投資家の買いという状況が記録されており、海外投資家の強い買い意向が目立ちます。

たった5週間の大幅上昇ではしゃぐのも如何なものかとも思えますが、「バブル超えも射程に入った」との勇ましい掛け声をともない、日経ヴェリタス誌は2024年1月28日号で≪だから私は日本株推し≫と云う特集を組んでおります

海外の機関投資家で、運用の現場にいる方々から、日本株に向かう様々なコメントが集められており、それは下記のようなものでした。

しかしながら、いずれも中途半端な理由に聞こえ、また各々の要因が相互作用を起こし、相場を短期に大きく押し上げたとは考え難いものばかりです。

結論としては、やはりコロナ禍やウクライナ情勢等々の不透明要因に先が見え、世界規模で投資資金が怖々とマーケットに戻り、ニューヨーク市場やナスダックを押し上げた昨年に引き続いて、その本格的な回復となるであろう2024年・・・日本株の上昇はそれを先取りしているようです。

ただ、現状では戻って来た投資資金のグローバルな配分から、海外投資家に「持たざるを得ない」という理由で日本株が買われているとしたら、指数構成銘柄のような流動性が高い銘柄を、目をつぶって買っている面が大きいのではないでしょうか?

そんな上がるから買う、買うから上がるでは、海外勢も値幅が獲れたり、天井圏にあると判断したりすれば売ってくるのは必定です。

現状の金融相場のような状況から、日本株に関わる海外投資家が、先に挙げるような幅広い要因を消化して堅実な日本株のポートフォリオを構築するには、いま少し時間が掛かるかもしれませんし、その間は高値近辺での荒っぽい値動きが続きそうです。

[2024.2.9 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

株式会社証券保管振替機構の株式等振替制度において、2025年度4Q(2026年1月~3月)を目途に「加入者情報システムと株主通知システムを統合した株主情報システムの新規構築」、および「株式等口座振替システムのリプレース」を行うプロジェクトが進められています。

本資料では、機構から公表された『仕様変更概要一覧』を基もとに、当社ほふり接続システムCOMBI-X(コンビクロス)の担当者が各案件の概要とお客様への影響について解説します。

2024年1~3月に予定されております、機構での制度参加者向けの機構説明会を前に、情報収集としてご活用いただけますと幸いです。

株式会社ODKソリューションズ

ほふり接続システム担当

日本経済新聞の昨年元旦に掲載された「主要企業の経営者による2023年の景気予測」は、下記のように警戒感のあるものでした。

この記事を出発点に、各種報道を拾いながら、2023年の株式市場を振り返ってみましょう。

このように、若干の景気スローダウンが懸念されていた市場ですが、3月に米シリコンバレー銀行(SVB)が経営破綻したことから一時大きく下落しました。

しかしながら、5月には東証によるPBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業に対する是正要請や、岸田政権による『新しい資本主義』の最重要課題とされた賃上げによるデフレ脱却期待などを背景として、日経平均株価は3万円台を回復しました。

6月には米投資会社バークシャー・ハサウェイによる商社株の買い増しが判明、日本株に対する注目が一段と高まったとされ、日経平均株価は約33年ぶりにバブル崩壊後の高値を立会時間中に更新するとともに、7月3日には33,753.33円の年初来最高値を記録しました。

その一方、7月以降は米連邦準備理事会:FRBの金融引き締め姿勢が懸念され、米10年物国債利回りが上昇(債券価格は下落)、8月には格付会社のフィッチ・レーティングスが米国の外貨建て長期債務格付けを引き下げ、10月には米10年物国債利回りが16年ぶりに5%を突破、この間、日米の株式市場は大幅な調整を強いられました。

11月に入るとインフレ鈍化の兆しを背景に、FRBの利上げ停止期待が高まり、米長期金利の上昇が一服、株式市場は回復基調を辿り、NYダウは12月13日に1年11カ月ぶりに過去最高値を更新しました。

日経平均株価も11月以降に取引時間中、いわゆるザラバではバブル相場以降約33年ぶりに3万3,800円台を回復する場面が何度かありました。

ただ、植田新総裁率いる日銀の金融緩和政策修正観測が噂されるも、欧米の中央銀行が利下げの議論に移行したことにより、為替の円安基調が反転、円高が進んだ影響を懸念する声が強まる中、年末にかけて日経平均株価は何度も新値をチャレンジするものの、押し返される展開で年末を迎えました。

冒頭に記しました、景気予想と同日・同紙に掲載された「経済人による2023年の株式市場予測」は、下記のようなものでした。

お屠蘇気分の与太話という揶揄もありますが、やはり現場で日本経済の舵をとる方々の予想値ですので、経営者の肌感覚が反映された相場観として敬意を表しても、その予想値、日経平均31,200円を大きく超えて1年を終えた原因は海外投資家の買いにあったと言えそうです。

海外投資家を呼び込んだ理由は巷間、いくつか挙げられております。

しかしながら、いずれも中途半端な理由に聞こえ、また各々の要因が相互作用を起こし、相場を大きく押し上げたとは考え難いものばかりです。

実際は世界の投資資金自体が増加し、日本株もグローバル・ポートフォリオの中でリバランス/調整されたと見る方が適当ではないでしょうか?

世界規模での投資資金の動向は、なかなか見え難いモノですが、ボストン・コンサルティング・グループが2023年5月15日に米国で「Global Asset Management 2023: The Tide Has Turned」と題したレポート発表しており、資産運用市場と運用会社の動向について下記のように報告しております。

2023年の動向については未発表ですが、2022年に落ち込んだ部分を、株高等により回復していたとすれば、2023年の日本株高も理解できます。

しかしながら、当時と現在の日経平均の構成銘柄や算出方法の違いから、もはや単純に比較するのも難しい数値になっているのは、市場関係者の共通認識でしょう。

それでも、2023年の株式市場ではこの数字が固い抵抗線として機能していたように、市場関係者の強い、強い記憶の残像が感じられます。

連続性も指数としても、いささかいびつであったり、先物・オプションとの関連を無理やり設定されたり、日銀によるETFの過剰購入といった状況を考えると、日経平均に代わる指数を真剣に考えるのは新時代における金融関係者の課題でしょう。

それでは市場を取り巻く環境は如何でしょうか?

企業業績の行方や、地政学的リスク等々は、各種、新聞雑誌に取り上げられておりますので、簡単に指摘する程度にとどめますが、以下に株式市場を取り巻く具体的な課題を上げてみたいと思います。

ただ事前の報道では積み立ての人気商品はS&Pや全世界型のETFであり、日本の株式市場にはどの程度の資金が流入するのかは未知数です。

ただ、市場は高値圏での取引にありがちな、ちょっとした悪材料に大きく反応する状況にあります。悪材料が出た場合には下値を丁寧に拾うことも戦略ですが、それはどんな投資家にとっても「言うは易し、行うは難し」ですので、3月/9月の決算時期の売り買い交錯のなかで安くなった局面を狙うという戦略もあるでしょう。

レンジとしては年前半で32,000円から36,000円まで、年後半に35,000円から39,000円までと思われます。

[2024.1.9 ]

[執筆者プロフィール]

一燈。1980年大手証券会社入社。企業派遣留学として米国でMBA取得。その後、シンガポール・香港駐在を通じアジアビジネスに、 また本社経営企画部門で経営戦略の立案等に関わる。

元旦夕方に発生いたしました、

石川県能登地方を震源とする「令和6年能登半島地震」、

また2日には羽田空港において発生した

航空機事故の被害に遭われた方々に

謹んでお見舞い申し上げます。

地震、事故によってお亡くなりになられた方々の

ご冥福をお祈りするとともに、

被災地域の一日も早い復興をお祈りいたします。

昨年弊社では、3月に証券ソリューションを

「SAKIX(サキガケ)シリーズ」

としてリブランディングを行い、

新たなブランドとしてスタートを切りました。

また、直近12月には、

ソリューションサイトを立ち上げ、

これまで以上に皆様に有益な情報を

お届けできるよう体制を整えております。

本年は昨年築いた礎のもと、

より一層の飛躍を目指すとともに

お客様に寄り添うベストパートナーであれるよう

社員一同、努力してまいりますので、

昨年同様にご高配を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社ODKソリューションズ

証券・金融ソリューション部